カテゴリー別アーカイブ: 貝合わせ

折り返しのない箱で

少し前のブログで、金箔のクズを入れる箱は紙製でとお願い

しました。

詳しくお話しますと、紙製でも底面に折り返しのある箱は

問題があります。

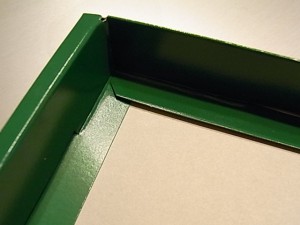

上の画像にあるような状態を折り返しがあると言っているのですが、

このように折り返しがあると、その下に金箔のクズが入り込んでしまう

のです。

せっかく回収した金箔が使い切れないので、紙製でもこのような箱は

おすすめ出来ません。

また紙と思ってもツヤのある紙はコート紙と言って、コーティングされて

いるためにタッパーウエアのように金箔が貼り付いてしまいます。

よって内側までツヤのある紙である場合には、避けた方がよいと思います。

(外側のみならば使用可能です。)

なかなかご自宅に丁度よい箱がないという方もおられるでしょう。

その場合にはラッピング用品をお探しになると便利です。

東急ハンズやLOFT、100円ショップでも品揃えがあります。

シモジマのような包装用品の専門店もあります。

月日貝

NHK文化センター横浜教室で、話題になっているのが“月日貝”

です。

ツキヒガイ科の二枚貝です。

面白いのが、左右で色が違うこと。

上の画像は香合にした場合をイメージして置いているものですが、

左が黄色、右が濃赤です。

これを太陽と月に見立てているという、雅な名前ですね。

金子みすゞが、月日貝を詩にしているのも教えて頂きました。

(道の駅 萩しーまーとより引用)

西のお空はあかね色、あかいお日さま海のなか。

東のお空真珠いろ、まるい、黄色いお月さま。

日ぐれに落ちたお日さまと、夜明けに沈む

お月さま、逢うたは深い海の底。

ある日漁夫にひろわれた、赤とうす黄の月日貝。

月日貝には、恋人同士が片貝づつ持っていると結ばれるという伝説が

あるそうです。

ハマグリ貝にしても、日本人は2枚貝にロマンティックな思いを見た

ようです。

貝合せ用治具

金箔を貼ったハマグリ貝に、絵付けをする際に使う治具です。

これは単に直径47mmのリング型の木材を、DIYショップで購入した

だけなのです。

ハマグリ貝は座りが悪いので、絵付けをする時には不安定です。

そこでこのような木材を用意してみました。

ナプキンリングなどで代用も可能かと思います。

以前ブログでご紹介しました「飾り座布団」は、飾り付けの際に

この不安定さをカバーする為でもあるのです。

金箔は紙箱に保存

貝合せの制作の際に出る金箔のクズを保管する用に、紙箱の

用意をお願いしています。

クズというのは、上の画像に写っておりますように、薄い金箔の

破片なのです。

これを潰してしまうと金塊になってしまう為、ふわふわとした状態の

まま保存する箱が必要になります。

これに対し「タッパウエアでは駄目ですか?」という質問が参りました。

答えは「駄目です。」

これは以前のブログにも書いていますが、静電気が起きて、タッパウエアに

金箔が貼り付いてしまうからです。

金箔貼りのタッパウエア…望まれる方はおられませんよね?

クズになっても、いろいろ利用出来る金箔です。

次に使いやすいよう、ご面倒でも紙箱をご用意下さい。

貝合せ 書を書く

NHK文化センター柏教室金曜クラスの方々が作品を完成させて

下さいましたので、次々ご紹介したいと思います。

今日はMさんの作品です。

まずは貝合せの作品。

貝合せに絵を描くのはハードルが高いと思われる方もいらっしゃる

かと思いますが、書を書くというのもひとつの方法だと思います。

さらりと書かれた文字が、切り箔、散らし箔を背景にとても

映えています。

光沢のある貝合せは、一菜会のオリジナルです。

素材、手順については、受講して下さった方のみにお教えしています。

Mさんは、金繕いの作品も仕上げてきて下さいました。

ヒビの直しなのですが、曲線が器自体の柄、雰囲気に合っているのが

面白いところです。

Mさんは、納得がいく仕上がりになるまで努力を重ねて下さいました。

その成果が、作品の魅力になっているのだと思います。

残念なヒオウギ貝

以前のブログで、ハマグリ貝の貝合せをなさった方が次にやってみたいと

人気があるのがヒオウギ貝と書きました。

ヒオウギ貝の入手方法は、食用の物をお求めになって貝を取る方法と、

工芸用に販売している貝をお求めになる方法があります。

この工芸用に販売されている貝は、注意が必要です。

販売されている時には、貝の中が見られません。

開けてみて中に問題があることがあるのです。

上の画像の貝は実際私が購入し、開けてビックリだったものです。

これでも削り落とした状態なのです。

開けた時は、何か得体の知れない生物が巣くっていたのではないかと

思うくらい悲惨な状態でした。

工芸用の貝を購入される際には表面を見るしかありませんが、

このような事態を考慮し、数を多めに購入された方がいいかも

しれません。

貝合せ講座修了しました

ピンチヒッターとしてお引き受けした貝合せの講座が、本日で終了

しました。

前任の講師の方のご都合で、期の途中で講師が交代するという異例の

事態でした。

金繕いが本業の私がお引き受けしたのは、もちろん受講中の方々の

ことを考えたこともありますが、私自身が通常お教えしている貝合せ

の内容が、どのように受け止められるのか検証してみたいという

チャレンジの気持ちが強かったからです。

本日の講座修了後受講の方々から、とても勉強になった、楽しかった、

等々お褒めの言葉を頂き、頑張った甲斐があったと安堵しているところです。

何より前任の方が降板される時に受講を止めようとお考えだった方が、

受講して良かったと言って下さったことが、一番嬉しかったです。

受講して下さった方々からいろいろ情報を教えて頂いたこと、準備に

伴って勉強したことを考えますと、私にとって大きな収穫となった講座

となりました。

改めて受講して下さった方々に御礼申し上げます。

そしてまたご縁がありますことを、祈っております。

よみうりカルチャー京葉の教室からは、競馬場が臨めました。

ハマグリは一期一会

金繕いのカリキュラム用に、ハマグリを磨いて下さっている方が

おられるかと思います。

何といっても自然のものですので、工業生産品のようにキレイな

物ばかりではありません。

上の画像の貝は少し紫味を帯びていて、とても綺麗なのですが…

下準備中のアクシデントで、蝶番部分が欠けてしまいました。

表面の欠損ならば金繕いの方法で修復も可能ですが、咬合する

蝶番部分の直しは難しいのです。

残念ですが、他の用途に使うことにしました。

ピンチヒッターをしました貝合せの教室も明日で最後です。

受講して下さった方々が、私の講習を受けて良かったと思って

下さるよう頑張ります。

膠下地

貝合せの制作で金箔を貼って頂いたあと、顔彩等で絵を描く

場合、事前に膠で下地を作っておく必要があります。

これは着彩するものと金箔の活着を良くするためです。

何もしないで絵を描いてしまうと剥落してしまいます。

膠とは動物の皮,骨,腱,内臓膜を主要原料とし,これらを水と

ともに熱して,得られた抽出液を濃縮して乾燥したものです。

簡単に言えば“にこごり”です。

画材として使われる膠は、棒状、粒状、ゼリー状など様々な形態の

ものが販売されています。

初心者には明礬がブレンドされた「ドーサ液」が扱いやすいのでは

ないかと思います。

いずれにしても金箔貼りの貝に絵を描かれる場合は、まず教室で

ご相談下さい。

膠下地の方法をご説明致します。

金箔の束

金繕いの講座では、金箔のあしらいを学んで頂くために

貝合せの制作をカリキュラムに組み込んでいます。

その金箔ですが、100枚単位でまとめ買いしたものを小分けして

お譲りしているので、時々で小分け作業を行っています。

小分けする際には、金箔の束を上の画像のように開きます。

一番上の箔合紙の上に人差し指を立てて、時計回りになぞるように

動かすと扇のように開いていきます。

開く度に美しいなぁと思っていたので、ご紹介させて頂きました。

ちなみに閉じる場合は、先程の要領で反時計回りになぞればいいのです。

きれいに閉じていくのも感動です。

この作業も金箔に慣れる為の大切な練習になっています。