カテゴリー別アーカイブ: 貝合わせ

ヒオウギガイ準備中 2015

港北カルチャーセンターで行っている「自然の貝で貝香合つくり」

の講座ですが、3回目のヒオウギガイを準備しています。

鮮やかな色の印象が強いヒオウギガイですが、今回上の画像のような

渋めの色合いのものも手に入ったので、同様に下準備を行って

います。

というのも稀に中が上の画像のように、ちょっと悲惨な状態に

なっているものがあるので、確認する必要があるからです。

下準備の仕方については、講座の中でご説明したいと思います。

貝香合講座 第1回

港北カルチャーセンターにて「自然の貝で貝香合作り」が、

本日スタートしました。

初日の今日は、皿貝でした。

皿貝は内側のピンク系の色が魅力の貝です。

魅力的な作品作りのポイントは、「バランス」ではないかと思います。

「メリハリ」「粗と密」という言葉にも置き換えられますが、切箔が

集中している所と、空間が空いているところがあるといいと思い

ます。

また切箔のサイズも重要です。

同じサイズばかり並べてしまうのではなく、大小がリズムよく

入っていることが大切だと思います。

まとめてしまえば、絵を描くのと一緒ということかもしれません。

港北カルチャーセンターの「自然の貝で貝香合つくり」の講座は、

全3回。

次回はハマグリ貝、最後はヒオウギガイです。

それぞれパール粉を使ってもよし、金箔を貼ってもよし、と選択

出来る贅沢な内容です。

金繕いは完成まで時間がかかりますが、貝香合は毎回作品が

完成して行きます。

楽しんで受講して頂ければ幸いです。

箔をセットしました

貝香合を作る短期講座のため、少しずつ用意してきた箔を

お一人分づつセットしました。

金•銀箔を大きさ違いで、箔合紙にはさんでセットしてみました。

野毛です。

金箔を細く切ったもので、光の筋を表現したものではないかと

いう方もいます。

これは箔1枚を切ったものではなく、4〜5枚貼り合わせたものを

カットしているそうで、さすがにこれは市販品を使います。

ただし販売されているものは、10cm以上の長さがありますので、使い

やすい長さにカットしています。

野毛は金繕いの講座ではお出ししませんので、貝香合の講座ならでは

と言えます。

四角の切り箔、線状の野毛、粉状の砂子と、形状が違うものを使う

ことで、作品に深みが出ると思います。

使ってみたいという方のお申し込みをお待ちしております。

ホンビノス貝 食してみた

以前のブログで、貝合せのカリキュラムではホンビノス貝の

使用はご遠慮頂きたいとご説明しました。

ホンビノス貝はハマグリと同種ではありますが、北米原産で

船舶のバラスト水に混ざって日本に定着してしまったものです。

これが「シロハマグリ」とか、「大ハマグリ」などと称されて

販売されていることがあり、購入されてしまう方がおられます。

しかし日本人が古来より馴染んで来たハマグリで貝合せを

制作して頂くことが日本文化に触れることにもなりますので、

ハマグリで制作をお願いしたいと考えております。

とはいうものの、ホンビノス貝は食すとハマグリに似た味と

いうので、食べてみることにしました。

ホンビノス貝にはハマグリのように柄はなく、一律白で、深い筋が

入っています。

最初はハマグリと食べ比べる為にお吸い物にするつもりでしたが、

どうしてもこの筋に入った汚れのようなものが気になり、また

酒蒸しにしてしまいました。

今回はオリーブオイル&醤油の和洋折衷味です。

実際食べてみて、確かにハマグリに近似した味だとわかりました。

10個で360円でしたので、価格も手頃だと思います。

料理をするならば、十分楽しめるのではないでしょうか。

しかし工芸品を制作するのには、外観の美しさにおいてハマグリに

勝てるものではありません。

やはり貝合せには、ハマグリをお使いになるのをオススメ致します。

貝磨きにクエン酸は駄目

カリキュラムの中の「貝合せ」には、ご自分で磨いて頂いた

ハマグリ貝を使って頂いています。

その磨き方は教室で説明する通りに行って頂きたいのですが、

ある教室の方が、お教えしていない方法で磨こうとなさいました。

それはクエン酸を使うというものです。

その結果が下の画像です。

光沢が全くありません。

まるで何年も海で洗われたかのような感じです。

ご本人のお話ですと、クエン酸をかけると泡が出たそうです。

貝がらの主成分は炭酸カルシュウムとタンパク質です。

かたやクエン酸は、ナチュラルクリーニングでソフトなイメージが

ありますが、あくまでも酸なので貝がらを溶かすのです。

確かにクエン酸は、水あか、鏡のうろこ汚れに効きますが、ハマグリの

白い膜をこれとイコールと考えてはなりません。

講師は、研鑽の結果得られた「最短にして最良の方法」をお教えするのが

仕事だと思っております。

その為、一般的に言われる方法であっても、検証の結果、何らかのリスク

がある方法は排除しています。

この検証は、受講生の方がすぐ思いつくような方法は全て試してあるという

くらい蓄積があるものです。

お教えしないということは、承知していないからではなく、失敗しやすく、

かつリカバリーが極めて困難になるからだとお考え下さい。

画像でご紹介しました貝は、どのような方法をとっても永続して美しい

光沢がつくことはありません。

どうぞこれを教訓に、お教えしている方法で磨くようお願い致します。

自作ミニ箔ハサミ量産完了

先日自作のミニ箔ハサミを試作した話題をアップしましたが、

量産が完了しました。

根元を和紙で巻いて補強してあるところが、手作り感にあふれています。

しかし使い心地は、保障致します。

さてこれだけアップにしますと、何を使って作ったかおわかりになった

のではないでしょうか?

道具に関しては、専門家が使う高価なものがたくさん販売されていますが、

初心者のうちは安価なもので代用することをお勧めしております。

完成度を高めたくなったら、必要に応じて買い求めて頂いています。

教室で他の方が求められるのを見て一緒に購入してしまったが、あとで

見たら何のために購入したのかわからないという方もおられます。

形から入るタイプの私が言うのも何なのですが、自分の状態や必要に

合わせて購入した方が、道具の意味や価値がわかるように思います。

どうぞ焦らず道具は揃えていって下さい。

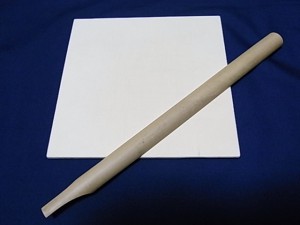

箔切り三昧

貝香合の講座準備の一つで、金•銀箔切りを行いました。

箔を切るのには、竹製の箔刀と鹿革が張られた箔切り台を使います。

これは特別に購入しないとなりませんし、慣れないと難しいので、

初心者が扱うにはハードルが高いと思います。

今回短期講座で大量に必要なので、合わせてこの特別な道具がなくても

出来る方法を模索しています。

料紙作りの専門書などに初心者でも簡単に出来る方法として出ている

ものがありますが、それを実際試しつつ検討しています。

よい結論が出ましたら、教室でご質問があった場合にお話したいと思います。

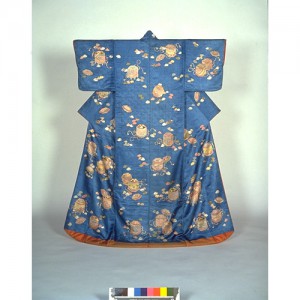

貝桶柄の打掛

京都国立博物館に収蔵されている貝桶柄の打掛をご紹介致します。

江戸時代(18世紀) 「浅葱綸子地貝桶文様」

浅葱色の地に友禅染めと刺繍で、貝桶と蛤の柄が入っています。

それぞれの蛤、貝桶が変化に富んだ表現がされており、その丁寧な

仕事振りに、この打掛に込められた願いが見えるようです。

貝合せは、遊びとして発祥しましたが、蛤が他の貝とは決して対にならない

ことから江戸時代には嫁入り道具の筆頭になりました。

転じて貝桶は吉祥文様として入れられているのです。

金繕いのカリキュラムでは、金箔のあしらいの練習として貝合せの

制作を入れています。

その際、蛤のご用意をお願いしています。

これに対してアサリでは駄目か?ホンビノス貝では駄目か?という

質問が多くあります。

このような歴史をご理解頂ければ、蛤でなければならないとご理解

頂けると思います。

まずは蛤で制作頂き、その後お好みの貝でチャレンジして下さい。

皿貝磨き

このゴールデンウィークは、貝合せの講座の準備に費やしています。

まずは皿貝を磨いてみました。

皿貝には、アラスジサラガイ、ベニサラガイ、サラガイの3種類があり、

市場にはどれも皿貝として入荷されます。

皿貝は白貝とも呼ばれ、美しい曲線を描く白い外観と、鮮やかな色の

内側がさくら貝を彷彿とさせます。

内側の色は、かなり個体差があります。

自然の貝なので当然ですが、これを作品にすれば他にないオリジナルの

ものが出来ることになります。

TOPページの新着情報に入れましたが、この皿貝を使った講座を港北

カルチャーセンターと、よみうりカルチャー川口で計画しています。

ご興味を持たれましたら、講座へのご参加をご検討下さいませ。

自作ミニ箔ハサミ

先日ブログでご案内しました港北カルチャーセンターでの

「自然の貝で貝香合作り」ですが、少しずつ準備を進めています。

今回の講座では切箔や野毛を扱って頂きますが、その際にミニ

箔ハサミが必要なので、自作しています。

画像左が自作の品で、右が市販品の先を自分でカスタマイズした

ものです。

ポイントは材料が竹は竹でも家庭用品を使って作っているところです。

試しに一つ作って使ってみましたが、使い心地はなかなか快適です。

すでに必要分材料は揃えたので、あとは組み立てるだけ。

講座初日には間に合いそうです。

自分で作ってみて、どういう状態が箔ハサミとして必要なのかわかって、

思わぬ勉強になりました。

ちなみに非売品です(笑)。