カテゴリー別アーカイブ: 植物•スケッチ

第4回生藍染め大会

まさかの第4回目生藍染め大会を行いました。

前回袱紗にするべく端切れを染めたのですが、絞りに失敗した

ところを刺繍しなければならないとか、合わせる生地を見つけ

なければならないので、すぐには使えない訳です。

どうしても実際に使用して「自分で染めた袱紗♪」という自己

満足に浸りたくて、縫製品を入手してしまいました。

来週あたりから最低気温が低くなり、藍自体が終わりを迎えて

しまうので、これがラストチャンスです。

ラストの藍の葉を収穫したところです。

第1回目の葉と比べると、2まわりから3まわりくらい小さい感じ

です。

茎は長く伸びても、花穂が優先で、葉を大きくする余裕がないよう

に見えます。

なるべく大きく、状態がよい葉を選定して、何とか60gほど確保

しました。

夜になってから蛍光灯下で撮影したので、全然色が出ていないのが

残念ですが、ムラなくサックスブルーに染まりました。

あとは種の収穫です。

原一菜(いちな)先生のお話ですと、藍の種は雀が大好物で、よい具合

の時に集団で襲来して根こそぎ食べてしまうそうです。

せめて全滅にならないことを祈るばかりです。

画題 ラペイロージャ

このところ手がまわらなくなっていたスケッチを再開しました。

本日の画題は「ラペイロージャ」です。

動きのある茎と可憐な花が魅力です。

しかし詳しい情報が入手出来ませんでした。

ヒオウギの仲間というくらいです。

長野県の片桐花卉園さんが生産しているのですが、地植えで育てている

そうで、花屋さんの話ですと今期最後の入荷になるだろうということ

でした。

花びらが6枚なのですが、五角形を形取っていて、なかなか雅な感じが

致します。

第3回生藍染め大会

天候とにらめっこしていた3回目の生藍染めですが、台風一過の晴天で

本日決行致しました。

紋を入れる為の絞りから、染めるまでの手順です。

①絞りを入れる位置を実際に祝儀袋を納めて決めます。

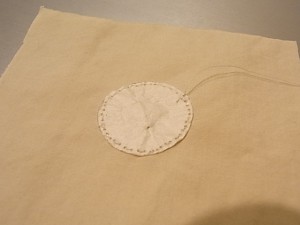

同系色で分かりにくいのですが、和紙を円形に切ったものを置いて

位置決めをしています。

②和紙を縫い付けます。

1mm程度の細かい目で縫うのがポイントです。

※画像は練習の時のものなので、生地が違います。

③縫い付けた糸を絞って、和紙、ウエス、ラップを重ね、糸を巻きます。

④絞ったところを水の中で揉んで、中に水をしみ込ませます。

(先に水が入っていることによって染料液が入らないそうです)

⑤染料液に浸けます。

⑥乾燥させます。

巻いた糸がほどけていて、嫌な予感がします。

しかし乾いてから糸を抜いた方が生地が傷まないので、生地が乾いて

くるのを待ちます。

⑦絞りを解く

円形になってないし、中まで染料液が染みてしまっています(涙)

完全な失敗です。

しかし失敗した場合は、刺繍をしてごまかしが利くそうです。

生地自体は綺麗な青に染まったのが、せめてもの救いです。

自生ムラサキ

昨日のブログに書きました原一菜(いちな)先生の作品で、

国産の自生ムラサキが染色で使われていると触れました。

私がムラサキについて語れる立場にはないのですが、ムラサキの

希少性についてご理解頂きたいと思い、原先生からお教え頂いた

ことの一端をご紹介したいと思います。

自生のムラサキの花です。

初夏に小さな白い花を咲かせます。

染色に使われるのは根の部分で、紫味を帯びた様子からも

色素や薬効が感じられます。

しかし臭いは「獣臭い」のです。可憐な花からは想像出来ません。

上の画像は貴重な自生種を原先生からお見せ頂いた時に撮影したもの

ですが、実は自生種はほぼ絶滅とさえ言われている状態なのです。

原因は乱獲と生息地であった草原の畑地化によるものです。

ムラサキの栽培を難しくしたのは、発芽の難しさにあります。

さらに発芽したあとも管理を拒む気難しさがあり、減少に拍車を

かけました。

現在栽培されているというものは、江戸時代に品種改良された里紫と

呼ばれるものか、西洋紫だということです。

万葉集にも詠まれ、禁色を染め上げた自生ムラサキ。

自生ムラサキの希少性が少しでも伝われば嬉しいです。

藍 花が咲く

切り戻した藍が再成長してきた話を先日アップしましたが、

現在は枝それぞれに花芽がつき、咲き始めています。

決して派手な花ではありませんが、野趣に富んだ風情を

楽しんでいます。

つぼみの段階ではピンクがかっていますが、花は全て白でした。

春夏に比べて葉が大きくならないので、2回目の生藍染めの

タイミングを見計らっていましたが、量的には確保出来そうなので

来週の内に行う予定にしています。

(寒くなる前なら大丈夫なのだそうです。)

新芽を入れてしまうと緑味が強くなるということが分かったので、

なるべく下葉の方を使って染めるつもりです。

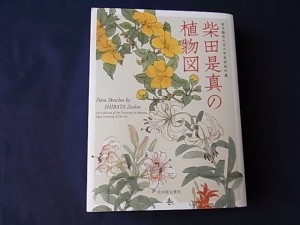

柴田是真の植物図

書店で偶然見つけて購入しました。

東京藝術大学美術館が所蔵している柴田是真の下図•写生帖の

中から植物図の秀作を集めたものです。

上の円の中に描かれているのは、明治宮殿千種之間天井画下絵です。

格天井の丸に収めるためのものですが、実際は綴織になっています。

(明治宮殿は昭和20年戦火で焼失)

以前ご紹介しましたように柴田是真は漆芸家としてはもちろん、

円山四条派で学んだ絵師としても非常に評価が高かったのです。

植物を描くなら目標にしたい、生き生きと美しい絵です。

藍 再成長

8月下旬に生藍染めを行った時に、20cm丈位に切り詰めた

藍が50cm位までに再成長しました。

現在は花芽が出だしています。

花芽が出たところが生藍染めのタイミングといろいろな物に書かれて

いるのですが、理由について原一菜(いちな)先生からお聞きしました。

花芽が出ると枝が先には伸びなくなりますので、下葉に染料の元が

充実するからなのだそうです。

実はこのところ台風や、うっかり渇水させてしまったことで、葉が枯れて

しまいました。

しかしこの枯れた葉も状態によっては生葉と混ぜて染めに使えるそうです。

左のように藍色を保持した状態なら使用可ですが、右のような黄茶色の

場合は不可です。

朝夕涼しくなったものの、乾燥と日中の日差しの強さで1日2回の水やりが

欠かせませんが、2度目の生藍染めを楽しみにして頑張ろうと思います。

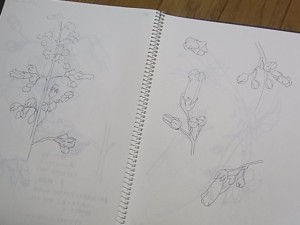

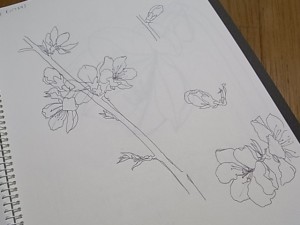

こんなふうにスケッチしています

ついにご指摘が…スケッチしましたとブログを書いて画像は

出ているが、スケッチ自体が出てこないと…

お見せするほどではないと出していなかったのですが、

少しだけご紹介したいと思います。

桃をスケッチしたものです。

左がチューリップ、右がシュウカイドウです。

昨日ご紹介した桐もスケッチしています。

ご覧頂いておわかりかと思いますが、ボールペンでスケッチしています。

細線で下書きはせず、完成像を頭の中で描いて、手前にある物から

描き進めます。

より形態を把握していないと描けませんので、難易度が高くなります。

またこの方法によって直に描く漆絵などの練習にもなっています。

アップしてみますと、地味な画像になってしまいました。

ご紹介に足るようなスケッチができるよう、精進したいと思います。

画題 秋明菊

以前のブログでアネモネと同じキンポウゲ科の花としてご紹介

しました『秋明菊』を入手しましたので、スケッチしてみました。

花芯の部分を見ると、アネモネと同様の種であることがわかります。

先日のブログでご紹介しました100年前のピアノがある横浜•山手西洋館

ブラフ18番館の庭園には秋明菊が1群植えられています。

まだつぼみの状態なので、花の見頃は今月末から10月初旬になる

そうです。

ブラフ18番館のあるイタリア山庭園からは みなとみらい地区が望め、

国の重要文化財に指定されている『外交官の家』も保存されています。

秋明菊と合わせて散策にお出かけ下さい。

生藍染め大会

生藍染めにチャレンジしてみました。

友人のKさんが、ミキサー持参でサポートに来てくれました。

①前処理 中性洗剤を入れたお湯に15分浸したあと、水洗いする。

豆汁下地 豆乳を20倍に薄めた液に木綿のものを浸す

② 藍を茎から刈り込み

枯れたところが紺色になっています。

色素の元が含まれているのが、わかります。

③ 葉のみ摘んで、50g計量

葉の量は、染める布の重さの2〜5倍必要です。

ミキサーの容量と、手早く出来る上限量(100g)がありますので、

そこから必然的に決まってくると思います。

④ 700ccの水と一緒にミキサーへ

⑤ 1分間、ミキサーにかける

⑥ 木綿布で漉して、染料液を作る

(ミキサーにかけて染料液を作るまでを5分以内で行う)

前処理した布を浸す

15分間、絶えず布を動かしながら浸し染めにする

布を動かし続けるのはなかなか大変ですが、みるみるうちに色が

染まっていきます。

ここで浸らない部分が出来てしまうと、染めムラになってしまうと

思います。

⑦一度絞って広げ、空気に触れさせる

4回ほど水洗いする

すすぐと、又、色が変化します。

⑧ タオルで絞る

⑨ 天日に干す

手早く乾かさないと、色がくすんでしまうそうです。

◎ 2度目の染料液、豆汁下地にもチャレンジ

手順は全く同様

◎ 染め上がりです。

左から

シルクストール(1回目染料液)

シルク手袋(2回目染料液)

ミニタオル(上) (豆汁下地 1回目染料液)

ミニタオル(下) (中性洗剤下地 2回目染料液)

材質、前処理、染料液使用回数で、かなり違いがあります。

やはりシルクの方が、染まりやすいのもわかりました。

◎ ゴム手袋 色が染まっています。必須です。

藍は徒長してしまっていた枝を根元から20cm程残して切り戻しました。

1ヶ月後くらいに枝が伸びてきたところで、もう一度チャレンジ

しようかと考えています。