カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

梅のはちみつ漬け2021

今年も始めました「梅のはちみつ漬け」です。

過去2回は神奈川県産の青々とした梅を使ったのですが、実を頂く

時にかなり硬い(カリカリ梅的な感じ)なので、今年は和歌山県産の

青梅にしてみました。

そもそも皮が柔らかいので、すぐにエキスが出始め、神奈川県産との

違いを感じています。

過去2回を経て、だんだん欲が出てきました。

よりいい梅、いいはちみつを使えばもっと美味しくなるのでは?

まずは今年の分が上手く出来て頂けるようになるのが楽しみです。

完成は7月中旬の予定。

第12回 こころばえの会

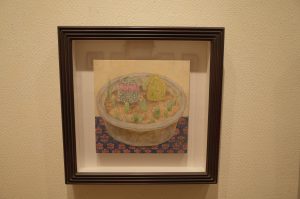

友人の日本画家・斉藤佳代さんのグループ展に行ってきました。

「こころばえの会」は女性9人の個性が響き合う展覧会です。

斉藤佳代さんの作品です。

彼女の作品は日常のさりげない景色を暖かい視線で描いており、優しい色彩と

相まって心が和みます。

例年6月は日本画家の友人達の展覧会が続き楽しい時期だったのですが、昨年は

それもままならない状態でした。

今年は久しぶりの再会と他愛もない会話が楽しめて本当に嬉しかったです。

しみじみ話し合ったのがアートや音楽などは「不要不急」のものではないという

ことです。

こんなふうに少しずつでも人間に必要なものを取り戻していきたいと思いました。

お帰り!

カルチャーセンターでの講座にはキャリーバッグで出かけています。

ゆうに1週間の旅行に出かけられるくらいのサイズのバッグにグッズを

いろいろ収めてあります。

これは心配性というより受講して下さっている方が快適に学べるよう、

これがあったら便利かなというものを持っているだけなのです。

世界で一番丈夫と言われるS社のバッグを1年半愛用していたのですが、

これが先日ついにキャスターが1つ壊れてしまいました。

幸い修理をお願いすることが出来、連休明けから復活しました。

修理の際、保証書を改めて見たところ、凸凹道の耐久検査は32kmと記載

されていました。

講座に出かけると1回に2kmはアスファルトの道を歩いていると思います。

これが凸凹道に換算するとどうなるかわかりませんが、1年半は使い過ぎたと

反省しています。

今後は早めにメンテナンスを考えるつもりですが、とりあえずまたよろしくね!

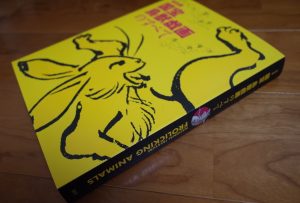

図録問題

展覧会に出かけると気になるのが図録の重さです。

先日出かけた鳥獣戯画展の図録もA4版で厚さ3.5cm、重さは約1.7kg

ありました。

従前の東京国立博物館の展覧会では宅急便の出張所があったようにも

思いますが、今回は確認せず根性で持ち帰りました。

館内で並んでいる時、後ろにいた女性が図録を購入したいが重いからと

嘆いていたところ、同伴のお子さんと思われる若い女性が私が持つから

購入すればと優しく勧めておられました。

いい話です(涙)

どんな展覧会でも図録を購入する訳ではありませんが、今回は購入すると

決めている場合は郵便局のレターパックプラス(A4サイズ、4kgまでOK

¥520)でも持って行こうかと企んでいます。

購入したら封入して近隣のポストに投函するという作戦ですね。

展覧会を主催する方は図録もいいものにしようとお考えなのはわかります。

でも持ち帰りのことを考えるという視点もあってもいいのではないでしょうか。

情報

東京都の緊急事態宣言発出で鳥獣戯画展は閉館になることになりました。

既に予約された分は払い戻しになるようです。

簡単に展覧出来ない内容なだけに早めの再開が待たれます。

芍薬の花活け

今年の春は桜といい、花の開花が早いようです。

先日、花活けのお稽古で使った芍薬も本来は5月の花です。

一重の和芍薬は赤紫色が鮮やかで、白のモッコウバラとの合わせが美しい

花活けになりました。

お稽古のタイミングで金繕いの教室にいらっしゃる方の中には我が家には

「いつも花がない」とおっしゃる方もおられます。

時々ブログにも紹介しているので気が付かれたかもしれませんが、実は

11年以上、千家古流の花活けのお稽古をしています。

とてもとても全景をお見せするほどの腕前ではないので、いつも部分の

画像で誤魔化していますが(笑)

先日の柏教室は家庭の事情で急遽お休みを頂いてしまいました。

ご受講の皆様には本当にご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

明日のユーカリが丘教室から復活致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

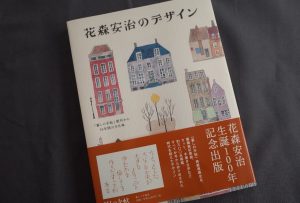

花森安治のデザイン

先般、雑誌「暮らしの手帖」の思い出をブログに書いたところ、

金繕い教室に来て下さっている方から「花森安治のデザイン」という

本を頂戴しました。

10年前に出版されたものですが、生誕100年を記念して表紙原画、

書籍装丁、カット、手書き文字など約300点が掲載されたものです。

その多種多様な表現方法にページをめくるたびにワクワクします。

やはり真骨頂はわざとパースを外した歪みでしょうか。

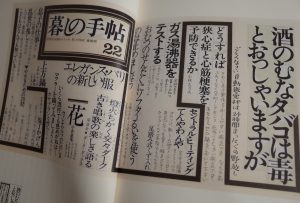

デザインを学んだものとしてハッとしたのが、新聞広告の版下です。

印刷のための原稿なので、関係者でなければ目にすることはないものです。

今ならパソコンの画面で簡単に変更が可能ですが、この時代は写植を切り

抜き、手書き文字を添え、ミリ単位で検討したと思われます。

そこにこれでしかありえないというレイアウトを突き詰めて求められたで

あろう痕跡が見えます。

巻末に花森氏と共に「暮らしの手帖」を創刊した大橋氏の文章があります。

表紙の絵を描く際の花森氏の様子を伝えたものですが、表紙として出来が

よくなかった時、大橋氏の様子を見て察し、描き直していたそうです。

稀代の編集者・花森安治の葛藤振りを見ますと、凡人の私なぞの葛藤は

まだまだという気持ちになりました。

花の季節 2021

桜を始め、次々花が咲いて春を実感する季節になりました。

近隣の農家さんが畑で栽培しているチューリップです。

作物の連作を避けてかと思いますが、近隣へのサービスもある

のではないかと考えています。

昨年の今頃は緊急事態宣言で巣篭もり生活になり、買い物のついでに

花のスケッチをする日々でした。

未だコロナ禍の渦中にはありますが、昨年とは違う生活の中で花を

見ることが出来ていることに感慨深くなりました。

昨年春からお休みしていた西登戸教室もいよいよ5月から再始動する

ことになりました。

しっかり対策をしながら少しずつでも日常が取り戻せることを嬉しく

思っています。

トクサの旅立ち

新芽が出る前がトクサの刈り時です。

途中から切ったとしても、そこから新たに伸びてくるわけではないので、

しっかり根元から切ります。

その後、細ずぎるものや痛んだものを取り除いて箱に平に干します。

干す場所は日当たりが良く、通風もある室内で構いません。

時々混ぜて天地を変えるようにします。

影干しや束ねて干すと、後でカビが発生する場合がありますので、

気をつけて下さい。

このところ、どのくらいの期間干せば良いのかという質問を多く受けます。

干す期間は1週間程度で構いません。

切った時にお分かりになるかと思いますが、トクサはかなりの水分を含んで

います。

これが飛べばいいのです。

同じく質問が多いのが色の問題です。

この件は干す期間と同様、これまでのブログで何回も取り上げていますが、

緑色のままで構わないというのが正解です。

道具としては枯れ色になる必要はないからです。

自宅マンションが4月から大規模改修に入るので、刈り取った後の鉢を

生徒さんが預かって下さいました。

手前の鉢3つが私のものです。

引き取りに伺う時には新芽がある程度大きくなっていると思います。

赤いバラ

先日、太田流礼法の家元に花活けのお稽古をして頂く機会を得ました。

その際に花材として使ったのが真紅のバラです。

7年ほど前にお家元が活けられた赤いバラがあまりに素敵だったので

リクエストさせて頂いたのです。

それだけでなく私自身が深い赤色が好きというのもあります。

今のお子さんはランドセルに多彩な色が用意されているように、色の好み

も多様化していると思います。

しかし私の子供の頃は小学校低学年の女の子に好きな色はと聞いたら

「ピンク」と答えるのが定番だったように思います。

そんな中で私は「赤!」と答えるちょっと変わった子供だったかもしれ

ません。

ご存知のように赤い色は人間に活動力を与えます。

この色を見てやっぱり素敵と思えるので、私の気持ちは元気と言っても

いいのではないでしょうか。