カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

書き初め2020

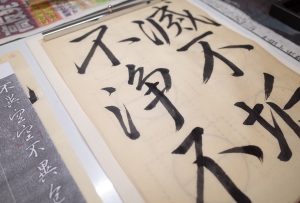

今年もちょっと遅れて習字を始めました。

現在、臨書しているのは般若心教です。

私の場合、あくまでも金繕いの仕上げの為に習字を習っているので、

将来的に作品を作るとかそういうものではありません。

かな書と漢字を交互に練習していますが、性格的には大きな字を書く

漢字の方があっているようです。

漢字を書くのは楽しいな〜と思いながら今年最初の習字を終了しました。

謹賀新年2020

明けましておめでとうございます。

例年、お正月は旅行など遠出することはなく、自宅周辺でのんびり

過ごしております。

ここ数年、出版、雑誌掲載、個展などアウトプットが多かったように

思います。

今年は改めて自分の在りようを見つめ、充電の年にしたいと思っております。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

弁当箱 届く

先日お願いした坂本さん作の弁当箱が届きました。

上段が赤で下段が銀のツートンです。

中の仕切りは水平垂直と斜めの2種類。

おまけで頂いた箸箱です。

箸がねじ込み式で2分割されています。

秀逸なのが箱で、本体と蓋にマグネットが仕掛けてあり、閉まった状態では

蓋が抜けていかないようになっています。

弁当箱として頂きましたが、お重として使うつもりです。

まずはお正月のお節料理を入れて、そのあとは菓子鉢などにも使えそうです。

漆器を傷めないコツは仕舞い込まず、時々使って水分を補給すること。

いろいろ活躍してもらう予定です。

京成・海神駅 開業100周年

京成線下り方面の教室に出かける際に「海神駅」を利用しています。

とても小さな駅なのですが、開業100周年と記念イヤーなのでした。

駅看板がマスコットキャラクター「トリトン(ギリシャ神話に登場する海神

ポセイドンの息子)」入りに変更されています。

その他、列車接近メロディーにアニメ「海のトリトン(手塚治虫原作)」の

主題歌が4パターンで放送されます。

これらは来年10月25日まで継続されるそうなので、利用される方は注目してみて

下さい。

ランドマークのクリスマスツリー

昨日、原先生の助手で横浜ランドマークプラザに出かけました。

ランドマークでは既にクリスマスの装飾です。

吹き抜けを生かした上品な装飾で、毎年楽しませてもらっています。

同時にもう年末であることも意識させられます。

1年が本当に早く感じます。

来年はどうあるべきか。

プラモデル制作道具の活用

以前からプラモデル制作道具に使えるものが多いとブログに書いて

きました。

先日、NHK文化センター柏教室のHさんが面白いものを持って

来られたので、ご紹介したいと思います。

Hさんは他の教室でもなさっている方が多くおられる箸の塗り直しに

チャレンジなさっています。

箸を塗り直した場合、必ずどこかを固定して塗った部分を乾燥させる必要

があります。

それぞれ工夫して持ち帰られているのですが、Hさんがお持ちになったのが

プラモデル制作道具です。

こちらは先端にクリップのついた棒を固定させる紙製の台です。

中に巻きダンと呼ばれるダンボールの片面のないものが詰められています。

その穴に箸が固定出来るのです。

お帰りにはさらに固定した台を包むように紙袋に入れていかれました。

この他、発泡スチロールとか巻きダンで包むとか色々な方法があります。

新しい方法を見つけられたら是非お教え下さい。

第4回生藍染め大会2019

先日残った藍の葉で今年最後の生藍染めを行いました。

来年、赤系の色を重ねて紫色を染める為の実験です。

画像の布はピンク色の絹端切れを頂いたので、それに生藍染めを重ねて

みたものです。

なんとなくピンクが感じられる程度で、生藍の方が勝っています。

「藍下」という言葉があるそうで、それは藍が隠蔽力の強い染料である

ことから先に染めておかなければならないという意味なのです。

ピンク色の端切れが青色になってしまったのも道理で、紫色を染める

為には藍が先ということになります。

最後の生藍染めで青色に染めた生地を用意出来ました。

これで次は赤系の色を重ねて紫色を目指します。

著名盆栽鉢の金繕い

個展開催前に盆栽鉢の金繕いを納品していました。

いずれも著名な作なので持ち主の方に了解を得て、ご紹介しようと

思います。

まずは徳川家に繋がる四国の藩主の方の持ち物だった楕円型の鉢です。

ひびが2本と破片の接着を行いました。

破片は一度接着剤で接着されていたのですが、これがズレていました。

これを剥離し、接着し直して欠損を埋めて金泥で仕上げてあります。

名工ではなく素人の作ではないかという鉢の鄙びた味わいと金泥が呼応して

見所になったのではないかと思います。

次は葛明祥の大型の楕円型の盆栽鉢です。

ひびが入っていたのを止め直し、金泥で仕上げました。

葛明祥は、清朝乾隆・嘉慶年間(1736年-1820年)に活躍した宜興窯の陶工

です。

濃い青の特徴的な流れや濃淡のある海鼠(なまこ)釉の陶器を製作しました。

「葛明祥造」の印が底にある盆栽の盆や鉢、急須、花瓶、火鉢などが造られて

います。

こちらもご自身で接着剤を流し込み、パテで溝を埋められていました。

しかし接着剤は全くひびに入っておらず、パテも劣化してボロボロになって

いました。

2つ共、歴史のある盆栽鉢なので、金繕いの際の注意点として汚れを落とさない

ようにということがありました。

あらゆる手段を使って経年の味わいを残しましたが、持ち主の方がひびを止める

ため接着剤を流し込んだ際に剥がれてしまった物は元に戻すことは出来ません

でした。

金繕いというと食器のイメージが強いと思いますが、同じ陶磁器である鉢も修復

可能です。

生徒さんの作品

個展会場で好評だった一つが生徒さんの作品画像を貼ったパネルです。

これはブログでも紹介している生徒さんの作品の中から加飾をされている方、

画像として金繕いの箇所がわかりやすい方の作品を90点選んで制作して

あります。

スペースの関係上90点と限りがあった為、撮影させて頂いた全ての作品が

ご紹介出来ずに大変残念でした。

ご紹介出来なかった方には大変申し訳なく思っております。

集大成しますと圧巻だったこともあり、写真集にして欲しいなどのご要望を

頂きましたが、現在のところ予定はありません(笑)

また台風の影響や体調不良などの理由で会場にお越しになれなかった方から、

工房まで出向くので作品を見せて欲しいとか、ブログで紹介して欲しいとの

ご要望を頂いておりますが、こちらも考えてはおりません。

と申しますのも会場に来て下さった方は万障お繰り合わせ頂いたのはもちろん、

台風後交通が十分に回復していない中、電車が止まっては進む状態でも

お越し頂いた方など一方ならぬご苦労の上来て下さった方がおられるのです。

そのような方がおられるのに安易にブログに掲載することは出来ません。

展覧会は一期一会。

例え台風でも同じ機会は得られないとご理解頂けたら幸いです。

第3回生藍染め大会2019

今年3回目の生藍染めを行いました。

1年草の藍はそろそろ終わりを迎える時期になっています。

本来は9月末に染められるコンディションだったのを、個展の関係で

今日まで延びてしまっていました。

かなり葉の状態が良くなかったのですが、右の青は良く染まっています。

左側は1回目の染めで色が浅かったのを、さらに染め重ねました。

今年の生藍染めは個展の際に使う敷き布を染める目的で行っていました。

狙い通り先般の玉ねぎ+生藍青で緑色に染まった分も含めて、大活躍

してくれました。

個展をサポートして下さった方から、自然の草木染めなので違う色でも

とても合っていると指摘がありました。

全くその通りで、自然の力を再認識しました。

もう1回分くらい染められそうなので、近日また行う予定です。

これらは来年、赤系の色を重ねて紫色が染められないかとチャレンジする分

です。

きっとこれも今までの色と合う色になるはずです。