カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

うるしの蜂蜜

今年は長い梅雨が明けたかと思ったら、酷暑がやってきて厳しい夏

でした。

気がついたらブログの更新をずっとしていませんでした。

成田美穂先生から漆の産地・浄法寺のお土産で「うるしの蜂蜜」を頂戴

しました。

ほのかな甘みとまろやかさが特徴だそうです。

漆のパワーで元気になりそうですね。

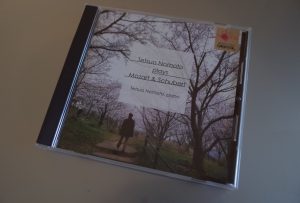

ピアニスト 野本哲雄さんのCD

ピラティス仲間のピアニスト 野本哲雄さんのCDを入手しました。

タイトルは「プレイズ・モーツァルト&シューベルト」です。

後ろ姿のジャケットにお人柄が表れていると思うのですが、素顔の野本さんは

物静かで義理堅い誠実な方です。

ソロはもちろんですが、室内楽、声楽・合唱の伴奏でも活躍されているのは、

ピアニストとしてだけでなく、お人柄の為せるものではないかと推察しています。

クラシックは門外漢なので内容について語るのは遠慮しますが、繊細にして

ダイナミックな演奏に満足の1枚です。

このコロナ禍は演奏家にとっても過酷な試練になってしまいました。

少しでも早く終息し、また野本さんの演奏を聴きに行けることを願って止みません。

草木染め 蘇芳

紫色を染めたくて、蘇芳染めにチャレンジしました。

蘇芳はインド〜マレー半島原産のマメ科の小高木です。

その芯材を細かく砕いたものが、草木染め材料として販売されて

います。

不織布の袋に入れて煮出します。

赤ワインのような染液が取れました。

一番右に写っているのが蘇芳のみで染めたシルクです。

あらかじめ玉ねぎの皮で黄色に染めたものとかけ合わせると一番左の

オレンジ色になりました。

狙いの紫がどうなったかというと、渋い紫に染め上がりました。

先日の生藍染めの青との掛け合わせです。

4枚染めてから投入したので、蘇芳の効果が薄かったかもしれません。

蘇芳は乾燥させておけば再利用が可能とのことなので、また生藍染め

との掛け合わせにチャレンジしてみたいと思います。

ちょっとビックリな仕上がりになったのが、これ。

先日、生藍染めで紺と白のストライプに染まっていたのが、蘇芳を

かけたら茶とピンクになってしまいました。

これはこれで面白いかなと自己満足。

経験が少ないので何が起こるかわからず手探りでやっています。

金繕いと違い、やり直しが効かないところはスリリングですね。

突然!生藍染め2020 その2

先般、ピラティスのレッスンを受けているMidori先生から藍の葉を

頂いて、思いがけず生藍染めが出来た話をアップしました。

また藍が育ったとのことで葉を頂き、2回目の生藍染めが出来ました。

今回の趣旨は紫色を染める為、淡く青を染めておくつもりでした。

しかし思ったより濃く染まっています。

淡く染める為に染液に浸す時間を短くしたのですが、どうやら出だしで

染まる色が決まるのか、画像の左右で浸す時間が倍ほど違うのに

全く同じ感じです。

淡く染めたい場合は葉の量を減らすのが正解だったのかもしれません。

これもいい教訓と考えることにします。

もう1点はシルクとレーヨンがストライプで入っているストール生地

です。

レーヨンが生藍では染まらないので、しっかりストライプが出ます。

元々シルクの色が生成りなので、紺色気味に染まるのは織り込み済み。

これも赤系の色を染めて、変化を見るつもりです。

あとは赤系の染め具合で変化が出る予定。

お盆休みの晴天の日を狙います。

トクサの移動

南向きのベランダはかなりの暑さになり、昨年は順調に生育していた

トクサが一気に枯れてしまったので、今年は北側のベランダに移動

してみました。

梅雨明け1週間前のことです。

植物は環境が変わるのを好まない場合があるので、上手く行ってくれれば

いいのですが。

あとは水やりを欠かさないことでしょうか。

頼む!トクサ!!

拭き漆で塗り直し

木製のスプーンを拭き漆で塗り直していたものが完成しました。

塗り直し始めた当初は先にウレタン塗装が剥げていた部分が濃くなったりして

いましたが、それも解消。

ツヤが出るまで5回以上塗り重ねたので、終了としました。

箸など木製品をお使いの方は多いと思います。

痛んでいたら早めに塗り直しをするのが長く使い続けられるコツです。

手順さえ覚えてしまえば簡単なので、早々にご確認下さい。

梅のはちみつ漬け2020 完成!

5月末に仕込んだ梅のはちみつ漬けが無事完成。

炭酸で割って飲んでみました。

体にいいものばかりなので、美味しいのも当然です。

漬け込んだ梅も一緒に頂きます。

元が青梅なので少々硬いのですが、こちらも美味です。

大事に飲んで夏を乗り切ります!

ついつい買っちゃう

時々ご紹介していますが、ついつい買ってしまうのが特殊切手です。

今回は「江戸–東京シリーズ第1集 日本橋」です。

84円と63円それぞれアンティーク風のイラストが魅力的です。

漆刷毛の購入先の江戸屋さんも出ています。

決してコレクターではないのですが、これは使えない…

桐箱のススメ

先般、私が割ってしまった貝合せの修復が完成したと記事にしました。

コロナ禍でなかなか返却が叶いませんが、お返しするにあたって桐箱

に収めることを考え、上野の箱義桐箱店に出かけました。

桐箱は衝撃、火災から大事なものを守るとして伝統的に使われてきたので

高価というイメージが強いと思います。

実は既成サイズで選べば、さほど高額ではありません。

今回、大きい貝と小さい貝に合わせて2箱購入していますが、¥1,000にも

及びません。

購入にあたっては実際収めるものを持参してお店の方に探して頂くのが

いいと思います。

HPでも商品の案内はされていますが、想像以上にたくさんのサイズがあり、

お店の方にお任せするのが一番かと思います。

今回の品はウコン布に包んでお返しします。

こちらもウコンの防虫・防菌効果で大事なものを守ります。

何と言っても桐箱のスペシャル感は格別です。

私のお詫びの気持ちも伝えてくれると思います。