カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

成田教室 体験講座修了しました

本日、成田教室での2回目の体験講座が終了しました。

金繕いの歴史から、修復手順のご説明のあと、金繕いの仕上げになる

蒔絵の体験として桜の花びらをお皿に制作して頂きました。

毎回の体験講座で思うことですが、それぞれの方で個性があり、思わぬ

作品に接することが出来ます。

今回も素敵な作品を撮影させて頂きましたので、ご紹介したいと

思います。

こちらはお皿に入っている折り目を水面と捉えて制作されたものです。

遠近感を出すために、とても小さい桜の花びらを散らしておられるのが、

とても面白いと思いました。

とても巧みな筆使いで花びらを描かれた作品です。

お皿の渦巻きを生かして、レイアウトされています。

動きがダイナミックなのが、とても魅力的です。

お皿の縁に花びらをレイアウトされたり、向きや大きさを上手く散らして

いる所が秀逸な作品です。

上から流れるような線も美しいです。

小さめの花びらを緻密に綺麗に描かれています。

やはりお皿の渦巻きを生かして描かれていますが、丁寧に描いておられる

のにとても好感が持てます。

同じお皿でも上で紹介させて頂いた方とは違う個性になるのが、面白いです。

こちらの作品は、まず徹底的に描き方を練習されてから、本番に挑まれています。

最初は花びらの形を取るのに難儀されていましたが、みるみるうちに上達され

この作品に結実しました。

動きがあって、とても魅力的なレイアウトですし、ちょっと重なった形にも

チャレンジされていて、見応えがあります。

短時間で上達するのは、なかなか難しいことですが、これだけの制作をして

頂くと、ご説明した私としても本当に嬉しく思います。

この体験講座を受講して下さった方々が本講座にもお申し込み下さったので、

成田教室も残席あと僅かとなりました。

次の募集時期は、未定です。

もし受講をご検討下さっているようでしたら、お早めにお問い合わせ下さいます

よう、お願い致します。

大古瀬和美展 2015

友人のアーティスト•大古瀬和美さんの個展が、昨日より

日本橋•ギャラリー砂翁で行われています。

タイトルは「発光ーEmit own light」

ここ数年、画風が変化しつつあるのを感じていました。

アトリエのある地からの力を得ておられるのではないかと思っています。

そして今回の個展は、ついに到達した感があります。

会場のギャラリーは、日本橋三越からほど近いところにあります。

おでかけの際に、お立ち寄り頂けたら幸いに存じます。

“香水塔”を未来につなぐ:修復家からのメッセージ

東京都庭園美術館で行われている「アール•デコの邸宅美術館」展の

タイアップイベントに行ってきました。

これは以前行った際にご紹介している「香水塔」の磁器部分を修復された

工房いにしえ•佐野智恵子氏のトークイベントです。

当初は表面的な修復に止める予定だったのが、氏の見解によって

以前の修復で施された内側の補強を除去し、解体から始めることに

なったという経緯を大変興味深く聞きました。

このような決断に至ったのは、氏の文化財は未来に残して行くために

保存に重点をおくべきという考えによるものです。

樹脂で修復している以上、50年程度で劣化のために再修復が必要に

なるので、氏の修復の結果はその時に出るということになります。

その時には材料•技術共、進化しているはずなので、未来の修復家に

託したいと結ばれました。

修復を行う立場としては、氏の修復方法は大変勉強になりました。

今回のイベントをご紹介頂いたHさんに、御礼申し上げます。

藤田美術館の曜変天目茶碗

現在サントリー美術館で行われている「国宝 曜変天目茶碗と

日本の美」という展覧会を見に行ってきました。

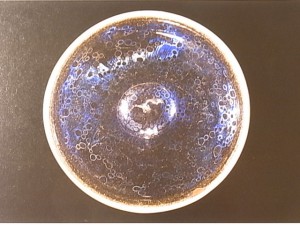

曜変天目茶碗は天下三絶と言われ、世界に3点しか現存していません。

それが全て日本にあります。

所蔵しているのは静嘉堂文庫と、京都•大徳寺、そして今回の展覧会の

出品元の藤田美術館です。

藤田美術館の収蔵品が館外に出ることは珍しいようですので、この

曜変天目茶碗を東京で見られるのは非常に貴重な機会と言えそうです。

藤田美術館の曜変天目茶碗は内側の光彩は静嘉堂文庫のものには及ばない

ように思いますが、外側にも光彩が出ているのが特徴です。

また縁には銀覆輪がはめられていることから、曜変天目茶碗が最高峰と

いうことがわかるのも重要な点です。

実物を拝見してわかったのですが、銀覆輪の下に欠けがあります。

上の画像でいうと右下に弁柄色のままになっているところがある

のです。

これはあえてこの形に残したのではないかと思います。

天目茶碗は縁が大変繊細に作られているので破損しやすく、覆輪が

はめられているケースが多いです。

弁柄色の部分は覆輪で隠せないほど欠けてしまったと思われますが、

黒釉に似せて修復するのを避けたのかもしれません。

基本的にお茶碗を同色に仕上げをすると“格落ち”するとされます。

そこでハッキリと破損しているとわかる弁柄色のままにした可能性も

あるかと思います。

それは曜変天目茶碗に対する敬意なのか、何なのかはわかりませんが。

皆様はどのようにお考えになるでしょうか?

この展覧会は9月27日(日)までです。

大雨だった今日の会場は、余裕を持って拝見出来るくらいの入場者数でした。

体験講座 2015.10月

セブンカルチャークラブ成田教室で再び体験講座を催します。

前回同様

•金繕いの歴史説明

•金繕いの工程 参考作品をご提示しての説明

•修復可否鑑定(お持ち頂いた器が金繕いで修復可能かどうか鑑定します)

•蒔絵体験

と、2時間で充実した内容の講座となっております。

前回はお持ちしなかった作品も持ち込む予定ですので、是非ご参加

ご検討下さい。

10月5日(月) 午後1時半から3時半です。

九谷焼の系譜と展開

東京ステーションギャラリーで行われている「九谷焼の系譜と

展開」展に行ってきました。

この展覧会はタイトル通り古九谷から再興九谷、明治の輸出陶磁や近代の

展開を経て、現代に至るまでの九谷焼の系譜を、各時代を代表する名品に

よってたどるというものです。

最初の古九谷が断絶したあと、様々な形で再興された九谷焼の歴史が、

整理出来ずにいたのですが、この展覧会で名品を拝見しながらたどることで

整理できたように思います。

2000年の色絵付け窯跡の発見で、九谷焼の起源説に新たな展開があった

のも興味深いところです。

今回もうひとつ楽しみにしていたのが、ステーションギャラリー自体の

様子です。

創建当初のレンガを間近に見られるので、建物に興味のある方は必見です。

没後20年 ルーシー•リー展

ルーシー•リーは、大変人気のある陶芸家ですが、その没後20年記念の

展覧会に行ってきました。

今まで私はルーシー•リーに関して人気があるが故に食わず嫌いでして、

その作品を見ることはなかったのです。

それはリーという名前から、韓国系の人かと思っていたくらいです。

今回の展覧会で、ルーシー•リーは、ウィーン生まれのイギリスの

陶芸家と正しく理解出来ました。

ルーシー•リーを、韓国系の人かと思っていたのには、代表作のフォルム

にもあります。

画像にあるように緊張感のある細い高台を持つシンプルな形が、李朝を

思わせたからです。

また鮮やかな釉薬が印象的ですが、これも後期の作風で、非常に多彩な

釉薬の使い手であったのも、新たな発見でした。

会場で80歳の時にドキュメンタリー番組に出演し、作陶風景などを取材

したものを流していました。

画面に映るルーシー•リーは、大変華奢な老婦人なのですが、ろくろを

操り、針で掻き落としを行う様子は、堂々たる姿です。

一転窯から作品を取り出している時の笑顔は、作品から漂う“かわいらしさ”

を感じるキュートな笑顔でした。

新たに発見されたウィーン時代の作品の他、200点の作品の大半が日本

初公開となるそうです。

展覧会はこのあと首都圏での公開はなく、姫路、郡山、静岡と巡回

します。

近隣の方はもちろん、遠方の方も足を運ぶ価値のある展覧会だと思い

ます。

貝香合講座 終了しました

7月30日に行われたよみうりカルチャーセンター川口教室の

「皿貝香合をつくる」の講座に続いて、本日港北カルチャーセンター

の「自然の貝で香合つくり」の講座が終了しました。

全3回の講座は、皿貝、ハマグリ貝と行い、最終回の今回は

ヒオウギガイでした。

完成したばかりのところを撮影させて頂きましたので、ご紹介

致します。

ヒオウギガイは表面が鮮やかな色なのは、以前のブログでご紹介

しましたが、皆様それぞれお好みのものを選ばれています。

結果的に全員大小の組み合わせで制作されました。

さらに皆様パール粉と金箔の組み合わせですが、大小のどちらを

どちらの素材で制作するかは、お好みで分かれました。

パール粉で制作した貝は1週間後にならないと最終的な状態が

確認出来ませんが、貝の色が上手く反映された作品になっている

ことと思います。

貝香合の講座は貝の調達から箔類の準備まで、相応に手間がかかる

のですが、ご参加頂いた方々に「楽しかった」と言って頂くと、

その手間も充実感に変わります。

2つの講座が終了して、今は心地よい疲労感の中にいます。

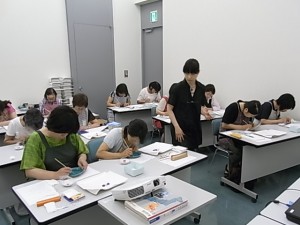

市川教室 体験講座終了2015

NHK学園市川オープンスクールの体験講座が本日終了

しました。

ご参加の方々の熱心なご様子に、説明する私も力が入るような

充実した講座となりました。

この講座は前半が金繕いの歴史、金繕いの実際などご説明をし、

後半で金繕いの仕上げとなる蒔絵体験をして頂きます。

今回の講座では皆様自分のやりたいイメージがあり、個性的な

制作をされていたのが、印象的でした。

桜のはなびらを塗りつぶすのではなく、輪郭線だけで表現されるなど

今までにないチャレンジをされる方があり、私も勉強になりました。

今回のような体験講座を、今後も計画しております。

時期が来ましたらホームページ上でもお知らせ致しますので、ご参加

検討下さい。

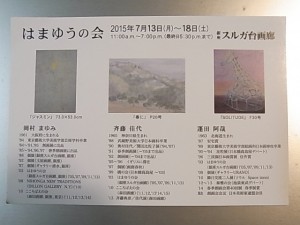

はまゆうの会2015

友人の日本画家•斉藤佳代さんのグループ展に行ってきました。

斉藤さんのグループ展は、先日の「こころばえの会」も記憶に

新しいところですが、先月に続いて作品を発表される斉藤さんの

制作活動には頭が下がります。

今回のはまゆうの会では、大きい作品に取り組まれている上、

新しい作風にもチャレンジされています。

梅雨明けも近くなり蒸し暑い日々ですが、斉藤さんの作品は

さわやかな清涼感があります。

銀座にお出かけの際には、足を伸ばしてみて下さい。

銀座スルガ台画廊で、7月18日(土)までです。