カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

雑誌に掲載されます

日本ヴォーグ社の「手づくり手帖 初冬号」の取材を受けました。

「手の人」という手仕事をする人を紹介するページに掲載されます。

(発売:11月17日金曜日)

撮影の様子です。

愛用の道具を撮って下さっているところですね。

カメラマンは、白井由香里さん。

とても似ているお名前に、ご縁を感じました。

作品を綺麗に撮影して下さっています。

内容は私がどのように金繕いに辿りついたかと、金繕いの魅力が

書かれています。

拙著に掲載されていない作品画像と、簡潔明瞭にまとめられた文章で

読みごたえがあるかと思います。

是非手に取ってご覧下さい。

工房からの風2017

JR本八幡駅近くのニッケ コルトンプラザで今日から

「工房からの風」というイベントが始まりました。

全国から工芸、手仕事を行う作家が集う展覧会です。

数年前にも出かけて気に入った器が入手出来たのですが、その後

なかなか訪れる機会がありませんでした。

それが今年は都合がつけられたので、あいにくの天候にも負けず

出かけてきました。

とても面白くお話を聞いたのが、ほうき職人のフクシマアズサさんです。

材料は「ホウキモロコシ」というもので、ご自身で栽培されています。

ホウキに編む際には内側と外側で茎の状態が違うそうです。

内側はしっかりした茎のままにしますが、外側は茎を割いて、柿渋で

染めた木綿糸で編み込んでいきます。

特徴的なのが上部の形です。

ハマグリ型というそうで、この形が丈夫さを作っているのだとか。

作業スペースの掃除に使おうとミニサイズを購入。

近年ほうきの復権を耳にしますが、懐かしさ漂う形に満足、満足。

その他、購入したのが、青人窯さんのカップ&ソーサー。

左が柿灰釉、右が魚沼緑灰釉です。

シンプルな形に、オリジナルの釉薬が気に入りました。

渡辺真由美さんのガラスコップ。

他にも素敵なボールや花瓶があったのですが、実用を考えて

コップを購入。

透明ではない色が、入れた飲み物とどう合さるのかが楽しみです。

こうして画像を見ると、シンプルなモダンデザインを選んでいるのが

よくわかりますね。

今回の展覧会で考えを深くしたのが、釉薬の色についてです。

作家の皆さん、それぞれオリジナルの釉薬を作り出して独創性を追求

されています。

私は和食系の料理をすることが多く、必然的に色味が地味になることが

多いです。

そうなると釉薬によっては料理の見栄えが変わってしまうので、釉薬の色

がとても気になりました。

展覧会は明日までです。

屋外会場での展示のため、明日の雨模様の天候では足元が悪いと

思います。

土汚れがついても気にならない靴でお出かけ下さい。

フランス人間国宝展

東京国立博物館で行われている「フランス人間国宝展」を見に

行ってきました。

フランスには日本の人間国宝(通称)にならって制定された

「メートル・ダール」という称号があります。

この認定を受けた13名+2名の作家のフランスの伝統技術に

現代の息吹を加えた作品の展覧会です。

伝統技術といっても日本の伝統工芸にはない羽細工とか麦わら象嵌

などがありますし、製品に近い形のもの、アートに近いものと

様々出展されていました。

日本の伝統工芸にとっても現代の感覚に合わせるというのは、大きな

課題だと思います。

それにフランス作家の作品は指針になるように見えました。

特に私はシルヴァン・ル・グエンさんの扇の作品が印象に残りました。

日本の折りがインスピレーションになっているそうで、開いても畳んでも

美しい造形です。

「素敵」とか「格好いい」というのは何かと改めて考えさせられました。

展覧会は11月26日(日)までです。

展示されている表慶館は、明治時代に建築された美しい空間です。

クラシックな空間に展示された作品という見方も出来ます。

成田教室 体験講座終了しました

本日、成田教室の体験講座が終了しました。

パソコンとプロジェクターの連動が上手くいかず、急遽紙芝居

方式で説明させて頂くアクシデントがありましたが、ご参加の

皆様のおかげで無事終了致しました。

今回も桜の花びらの蒔絵体験をして頂きましたので、作品をご紹介

したいと思います。

どうもお一人撮影し忘れてしまったようです。

失礼致しました。

最近の傾向として、少ない枚数でシンプルに決める方が多いのですが、

今回も少ない枚数で素敵に仕上げる方が多かったです。

ただ1枚1枚を大きく描かれる方が多く、ダイナミックな感じがしました。

同じ桜の花びらでも、毎回毎回個性豊かで私も楽しませて頂いています。

なかなか慣れない作業ではありますが、これが金繕いの完成になると

考えて頂くとイメージがしやすいかと思います。

来月、本講座の教室でお待ちしております。

URUSHIふしぎ物語ー人と漆の1200年史ー

千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館で行われている展覧会に

行ってきました。

漆と日本人の付き合いを縄文時代から近年まで豊富な展示物とパネルで

丁寧に解説した展覧会です。

漆の装飾技法もサンプルが示されており、単に美しさを見るだけに

留まらない工夫がされています。

私が特に興味を持ったのが、漆の起源について最近の研究がまとめられて

いたところです。

12000年前のウルシの木が発掘されているのですが、その後、漆液として

活用されたものが9000年前と時間が空いており、今なお決定的な推論が

ないということです。

ここ数十年、様々な分野からのアプローチで色々なことがわかって

きていますので、明確になるのも遠くはないかと思います。

ちょっと笑えたのが下の画像です。

含漆UV塗装の自動車です。

漆は最強の塗料と言われていますが、唯一紫外線には弱いのです。

この車は漆を配合し、紫外線を当てると硬化する新しい塗料で塗られて

います。

会津漆器を代表する菊桐文様なのだそうですが、なぜこれ?となって

しまいました。

それはさておき、大変充実した展覧会です。

ご興味のある方は9月3日(日)までですので、お急ぎ下さい。

見応えがありますので、2時間は見込んでおかれるといいと思います。

またバスを利用される場合は本数が少ないので、確認の上、行動される

ことをオススメ致します。

「PRISM」展

友人の大古瀬和美さんが出展しているグループ展「PRISM」を

見に行ってきました。

大古瀬さんの作品です。

綺麗な階調の作品です。

特に今回は柔らかい色味になっていて、これは大古瀬さん自身の

充実ぶりをうかがわせます。

先般のブリューゲル展の記事で書きましたが、大古瀬さんの作品も

色を積み重ねた時間が作品の奥行きになっています。

これは実物を見て頂いてこそ感じられるものなので、ぜひ会場に

足を運んで見て頂きたいと思います。

グループ展の他の方々の作品です。

グループ展の面白さは、いろいろな個性を合わせて見られるところ

です。

今回の展覧会も手法の違う作品群を楽しめました。

地階のTOMOS Bで行われている田中雅樹さんのガラス展も

素敵です。

合わせてご覧下さい。

「 PRISM」展は8/10(木)まで。

場所は日本橋のギャラリー砂翁です。

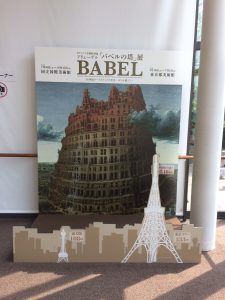

ブリューゲル「バベルの塔」展

東京都美術館で開催中のブリューゲル「バベルの塔」展に行って

きました。

展覧会は15世紀以降のネーデルランドの美術の紹介に始まり、

最も著名なボスを経てブリューゲルの展示に至ります。

ボスにしても、ブリューゲルにしても見所は描き込まれた寓意かと

思いますが、原一菜先生からしっかり見るようにお話があったのが、

色の美しさです。

この時代は現代の油絵具とは違って、ダイレクトに狙いの色が出せ

なかったのです。

少しずつ色を塗り重ねて色を作り出すことが、すなわち絵の深み

にもなりました。

そしてまだキャンバスがなかったので、ベースは板になります。

木の色から空や海の明るい色を作り出すのは、とても難しい作業に

なるのだそうです。

展覧会はタイトルの「バベルの塔」が最後に展示されています。

駅の看板で見ていたのとは違って意外にも小さい絵でした。

会期終了間近で絵の前に20Mほどの列が出来ていました。

会場全体も混雑していますので、描き込まれた詳細を見るのには

相応の時間がかかります。

計画してお出かけ下さい。

根津美術館 企画展

根津美術館の企画展「初めての美術館賞-紙の装飾-」を見て

きました。

自分で作っているわけではないのですが、かな書をしていると

料紙(書を書くための紙)が気になります。

料紙の技術にはどんなものがあるのか勉強したいというのが

出かけた動機です。

「雲母(きら)摺り」という雲母の粉末を膠などで溶いて、木版

で文様を紙に摺りつける方法がありますが、これを特殊な照明

(展示物の正面からLED照明を当てる)で鑑賞できるようにするなど

工夫がなされた展示でした。

根津美術館の意図通り、かな書は読めないと敬遠されがちですが、

料紙や軸装の美しさや、単純に書かれた文字の美しさを鑑賞する

だけでも良いのではないかと思います。

私は現在臨書している藤原行成の字がいいと思っています。

優美でありながらもメリハリがあり、力強さも感じます。

時間がありましたら是非庭園も散策なさって下さい。

カキツバタの花期は終わっていますが、緑に溢れ、都会とは

思えない静けさです。

茶の湯展 ラウンド2

先月見に行った「茶の湯」展を、会期末にまた見に行きました。

理由はこの時期にしか展示されていないものを見に行くため

です。

特に公開される機会が少ないと原一菜先生からお聞きしたものを

ぜひ見たいと思いました。

朝9:30の開館に間に合うように着いたのですが、入場券を購入する

列が20M、すでに入場券を持っている人の列も15Mほど出来ていました。

やっと入場できても平成館の前で、また列に並びました。

そして40人ずつくらい入れるという入場制限です。

とはいえ待ち時間が15分ほどでしたから、まだいいかもしれません。

中は、最初の展示室が3重くらいの垣根が出来ており、後ろから覗ける

状態ではありませんでした。

展示の順番に従わず、空いているところからドンドン見るのが良いと

思います。

混雑状況の情報を見ると、閉館時間に近い方が空いているようです。

特に開館時間が延長される金曜日が良いかと思います。

また入場券を購入するなら、上野駅構内のチケット売り場で先に

購入するのがいいです。

(但し割引券は博物館前のチケット売り場でしか交換できません)

会期は今週末の6月4日日曜日までです。

見学をご検討の方に参考になれば幸いです。

横浜山手西洋館 花と器のハーモニー2017

久しぶりに横浜山手西洋館のイベント「花と器のハーモニー」を

見てきました。

今年のテーマは「もてなしの華物語〜全7章」です。

●ブラフ18番館「MINT MINT MINT HOUSE」

●山手111番館「写真家のPrivate Gallery Party」

今年の展示は白い花と緑という同じ印象の館が多かったのですが、

装飾のボリュームとしては満足感がありました。

印象に残ったのは山手111番館と横浜市イギリス館です。

111番館は上品な装飾が多いのですが、今回はポップなイメージで

斬新な感じがしました。

イギリス館は花活けの装飾自体が珍しいですし、場所場所で違う

手法で飾られているのも見応えがありました。

洋館ではないのですが、港の見える丘公園の植栽がイングリッシュ

ガーデンのようにリニューアルされていました。

以前のバラの株が点々と植えられている状態からは、一新されて

います。

こちらも見る価値大です。

「花と器のハーモニー」は、今週末の6月4日まで。

開館時間は、9:30〜17:00です。