カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

輝和美倶楽部の講座

日本の文化を楽しみ、交流しながら体験できる場(コミュニティクラブ

ハウス)として設立された輝和美倶楽部さんで講座を行いました。

会場は日本橋・コレド室町3にある橋楽亭です。

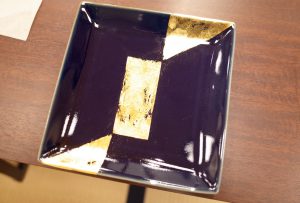

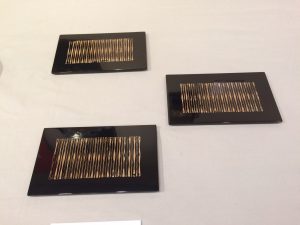

輝和美倶楽部さんスペシャルバージョンで、金繕いに関する座学の

あと、接着体験、金箔貼り皿の制作と充実した内容の講座でした。

撮影させて頂けた範囲で作品をご紹介させて頂きます。

ご参加の皆様はいずれも金箔を扱うのは初めての方ばかり

だったのですが、構図を決める「黄金分割」の考え方を

深くご理解頂き、完成度の高い作品を作り上げられました。

とても皆様楽しんで下さったようで、このところの準備の

頑張りも報われたようです。

今後も不定期で講座をさせて頂く予定です。

今回ご参加の方、また残念ながら参加が叶わなかった方、次の

機会にお会い出来るよう祈っております。

ブックアート展vol.3

日本橋・ギャラリー砂翁で行われている「ブックアート展」に

行ってきました。

こちらには友人の大古瀬和美さんが参加されています。

8人のアーティストが「本」の概念や形態を広義に捉え、独創的な

作品を発表している展覧会です。

まず作家さんそれぞれの解釈が様々なことに驚きました。

本の形態自体がアートだったり、本の内容がアートだったり。

また8人のコラボレーションも素晴らしいです。

どれ一つとして同じカテゴリーがないのです。

これはギャラリーオーナーの審美眼の賜物と感じました。

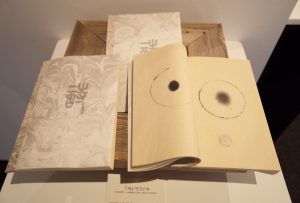

こちらが大古瀬さんの作品です。

真ん中の円は「日」という意味の古代文字で、下方に見えるスタンプは

つなげていくと一つの言葉になります。

「呪文」というタイトルですが、何か静寂なぬくもりを感じるのは、

大古瀬さんが1点1点心を込めて制作しているからでしょう。

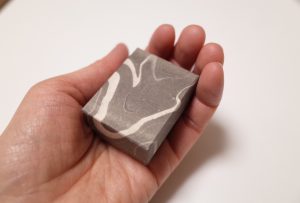

こちらも大古瀬さんの作品で、蝶型の豆本です。

呪術的意味がある三角形の羽を2枚持つ蝶というところに惹かれて

購入させて頂きました。

片手に収まる箱に入れられた作品は、まさに「掌中の珠」として

大切にしたいと思います。

会場では久しぶりに大古瀬さん本人にお会いし、たくさんのお話を

しましたが、大古瀬さんが作品制作で自分の気持ちをぶつけるのでは

なく、受取手のことを考えて作っているという話が心に残りました。

大古瀬さんの作品が心地よいのは、そのお気持ちが伝わるからだと

思います。

ぜひその作品を会場でご覧下さい。

会期は今月28日(土)までです。

第27回 草木会

原一菜先生が所属している草木会の展覧会に出かけてきました。

草木会は、草木染の命名者山崎斌氏の遺志をついで、本来の技法

を守り、今日の生活にも適応した草木染の研究、及び普及を

はかることを目的としている人達の集まりです。

つまり本家本元の草木染めがご覧になれるということなのです。

前回の画像

草木染めというと地味なイメージが強いと思いますが、想像以上に

華やかな色彩が出ます。

それを各出展者が工夫を凝らして作品制作されておられますので、

ぜひ会場で説明を受けると良いと思います。

特に原先生は不可能と言われている野生種の紫染めをされています

ので必見です。

会期は3月25日(日)まで。

場所は銀座・大黒屋キャラリー7階です。

希望展 vol.12

拝見する度ご紹介しているので、ご存知の方も多いと思います。

日本橋のギャラリー砂翁で開催されている「希望展 vol.12」を

見に行ってきました。

今回の展示は新しいアーティストの方が加わったり、新しいチャレンジ

をしている方がおられて、さらに作風のバリエーションが広がったように

思いました。

友人の大古瀬和美さんの作品です。

お庭の手入れで触れ合う自然のものをモチーフにされ、木工作家の

方とのコラボレーションで作品にまとめられました。

今までにない作品で「そう来たか!」と驚きもあり、大古瀬さんが

自然からパワーを得ている様子もわかって嬉しくなりました。

他に気になった作品をご紹介致します。

この展覧会は売上金の一部が被災地に灯りとして届けられます。

その為作品が大変リーズナブルな価格で販売されています。

いずれも家の中のちょっとしたスペースに飾るのに最適なサイズ

になっていますので、アートを購入することに抵抗がある方にも

チャレンジしやすいと思います。

今年もオカメサクラが満開です。

都内で最も早く咲く桜だそうで、濃いめのピンクは心が躍る感じが

します。

世界のブックデザイン2016-2017

友人のアーティスト・大古瀬和美さんから紹介頂いて、見学に

行ってきました。

場所は飯田橋の印刷博物館です。

こちらは印刷大手のトッパン印刷が運営している博物館です。

毎年3月に公開される「世界で最も美しい本コンクール」の入選図書と

ともに、日本、ドイツ、オランダ、スイス、カナダ、中国、チェコの

7つのコンクールで入賞した優れた書籍約200点が展示されています。

特に面白いと教えて頂いていたのが、チェコの漆の本です。

新書より2周りくらい大きいサイズで、表紙と裏表紙が金色、小口が

黒と漆塗りを彷彿とさせる外観です。

特徴的なのが背表紙がなく、紙がまとめられているのがそのまま見えて

いるところです。

内容は全く読めないのですが、専門用語はローマ字になっているので

わかります。

(Koroshigaki とあれば殺し掻きですね。)

画像と挿絵もありますので、よりどんな内容が書かれているのか想像が

出来ます。

決して大きくない本なのに漆についての基本知識から錆漆など目的によって

作られるものから、塗り方、蒔絵などの装飾方法までと深い内容に

なっていて驚きました。

これがチェコの方に読まれているのかと思うと、何だか嬉しくなりました。

その他の展示されている本も、さすが各国のコンテストに入賞している

本だけあって、単にデザインが素敵というのに留まらず、こんな工夫も

ありなのかと目からウロコが落ちる感じでした。

嬉しいのはほとんどの本が実際手にとって見られることです。

本として当然の楽しみ方が出来る訳ですね。

各国の個性があるデザインもいいのですが、優れた物を見て目を養うと

いうことがどんなに大切なことなのか改めて認識しました。

展示は3月4日までです。

無料でご覧になれますので、ご興味のある方は是非!

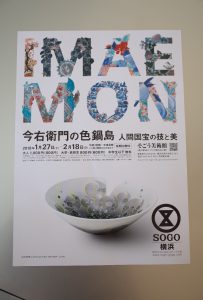

今右衛門の色鍋島

横浜・そごう美術館で行われている「今右衛門の色鍋島」展に

行ってきました。

色鍋島は佐賀・鍋島藩窯が生み出した最高級色絵磁器として

発祥し、今右衛門窯は現在14代目に至っています。

当代の吹き墨技法はさておき、歴代の作品の精緻を極めた美しさと品格は

日本最高峰と言えます。

今回の展示では小品ではありますが、その過去の名品が多数展示されて

います。

その中には金繕いされた器が相当数含まれていますので、最高峰の器の

金繕いとはどのようなものなのか見て頂く機会にもなるかと思います。

会場の最後には阪口恵子氏による今右衛門のテーブルコーディネートが

展示されていました。

テーブルコーディネートがお好きな方には参考になるのではないでしょうか。

会期は2月18日(日)までです。

ご興味のある方はお早めに。

第1回 漆工房時蔵展

以前ご紹介しました坂本鐡司さんが所属している時蔵工房の

展覧会がありましたので、拝見しに出かけました。

まずは坂本さんの作品です。

様々な塗りの技法を施したものを鏡板などに配置した箪笥です。

見ているだけで楽しくなります。

木枝・真竹・竹根を薄切りにしたものを盆底に貼ってあります。

斬新なアイディアです。

私も頂戴した弁当箱と箸です。

今回の弁当箱は胎が草籠なので、とても軽いです。

その他気になった作品をご紹介します。

第44回鎌倉彫創作作品展入選作品です。

幾つかの色で塗り重ねてあるので、研ぎの加減で思わぬ色が

出るそうです。

90歳代の女性の作品です。

とても丁寧な作業をされていることに感嘆しました。

こちらもご高齢の方の作品です。

驚きなのが手前の箱です。

内側の刳りを作るための鉋を自作されたとか。

素晴らしいです。

伊勢型紙で文様を入れた銘々皿です。

和とモダンさが同居した感じです。

私もこのような作品を作ってみたいと思いました。

時蔵工房は鎌倉彫りに限らず自由に制作出来るそうで、出展されている

作品も器あり、楽器あり、パネルありとバリエーション豊かです。

その上、プロとして活動されている方もおられるので、会自体の

クオリティーも高いです。

技法的にも面白いものがありましたので、今後の制作の参考に

させて頂きます。

最後に時蔵工房代表の岡英夫先生の図録の挨拶文で漆工芸の魅力が

書かれてある部分を抜粋してご紹介します。

漆工芸に魅せられる理由が語られています。

漆塗による多様な表現手法には限りがなく、制作には大変な手間と

多くの時間を要します。

しかし漆塗にはその苦労を遥かに超える魅力と奥深いものがあり

多くの人の心をひきつけます。

岡先生のおっしゃる通り漆塗は作り手を反映します。

今後も精進したいと思います。

世田谷ボロ市 2017

今年も世田谷ボロ市に原一菜先生の引率で行ってきました。

最近はお祭り的なイベントとして捉えられているようで、バス

ツアーで外国人客も大勢訪れるそうです。

今回は骨董は一切購入せず。

作品制作に使えそうな器を幾つか見つけてきた程度でした。

ちょっと変わったのが、ストールです。

これは作品ディスプレイにいいのではないか?ということで購入

してきました。

昨年のブログでもレポートしましたが、最近のボロ市は自作の品を

売るお店と、食べ物を売るお店が増加しています。

骨董を扱うお店は目立たなくなっていますが、特定の場所に出して

いますので、出かけてみたいという方には場所を解説致します。

横浜山手西洋館 世界のクリスマス2017

毎年報告していますが、今年も「横浜山手西洋館 世界のクリスマス

2017」に行ってきました。

各館が1国選んで、その国のクリスマスの装飾を行うものです。

今年のテーマは「ときめく瞬間をあなたに」です。

今年のベスト1を私なりに選ぶとすれば「ベーリック・ホール」です。

大掛かりな仕掛けはありませんが、各部屋でテイストの違うデザインが

楽しめ、なおかつ一つ一つのクオリティーが高いです。

フラワーアレンジメントがお好きな方は、じっくり楽しめると思います。

手堅くまとめているのは「山手111番館」「エリスマン邸」「ブラフ18番館」

です。

「山手111番館」はエレガントな感じ、「ブラフ18番館」は可愛らしい感じと

期待されるイメージがありますが、それを裏切らないという意味では高い

クオリティーを保っています。

「エリスマン邸」はモダンデザインの館のイメージに合っていることは

もちろんですが、暖炉のあるリビングの装飾がここ数年で最も良かったと

思います。

全体としてモダンで洗練されたイメージにまとまっているのですが、少々

寂しい感じは否めません。

今回の見学は、今までで最速の時間で済んでしまいました。

来年の装飾に期待します。

イベントは12月25日(月)まで。

31日(日)までイルミネーションが点灯されますし、23日(土)にはイタリア山

庭園でキャンドルガーデンという催しもあります。

是非お出かけ下さい。

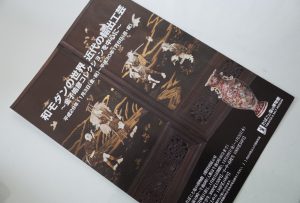

和モダンの世界 近代の輸出工芸

先日、たばこと塩の博物館で行われている「和モダンの世界

近代の輸出工芸」という展覧会に行ってきました。

この展覧会は幕末・明治から昭和初期頃に製作された輸出用工芸品としての

寄木細工や芝山細工の他、薩摩焼をはじめとする明治・大正時代の日本陶磁、

駿河・会津・横浜で作られた漆工品、さらに麦わら細工や貝細工問いった観光

物産などを収集した金子コレクションの紹介です。

この分野は工芸として博物館に収蔵されるものと、民芸として扱われるものの

狭間にあり、個人コレクションでしか見られないとのことで原一菜先生から

見ておくと良いとお勧め頂きました。

ただそういう世界があるということを工芸を勉強している者として知っておくべき

というもので、一般論として見学をお勧めするものではありません。

確かに寄木細工で現在は無くなってしまった技法など貴重なものはあるのですが、

輸出用としていささか過剰な感じは拭えません。

もしこのような分野のものにご興味がある方がおられましたら、渋谷から移転した

ばかりの博物館は綺麗ですし、ゆったりと見学出来るので良いかと思います。

ミュージアムショップで塩を購入。

近くの業平橋からスカイツリーを撮影。

と、違うものを堪能してきました。