カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

第16回 工房からの風

会期が終わってからの報告になってしまいましたが、市川ニッケコルトン

プラザでこの週末行われたイベント「工房からの風」に行ってきました。

このイベントは様々なジャンルの工芸作家さんが集うもので、作品の購入も

出来ます。

参加される方々はオーディションを経て選ばれているので、クオリティーが高い

のが見る側としても楽しいものとなっている理由だと思います。

毎回参加者が変わるので、新しい作家さんとの出会いがあるのも魅力です。

今回は藤那海工房金繕い教室 土曜日クラスの生徒さんと「遠足」と

称して出かけました。

また何か気に入った器があればと思っていたのですが、残念ながら今回は

購入に至らず。

代わりに入手したのが「コブナクサ」です。

こちらは草木染めの材料で、アルミ媒染で柔らかい黄色に、さらに鉄媒染を

加えるとカーキ色になります。

生藍染めの青にプラスして染めれば、生藍染めの2染目とは違った緑になるの

ではないかと期待しています。

ショーメ 時空を超える宝飾芸術の世界

9月17日まで東京の三菱一号館美術館で行われている「ショーメ 時空を

超える宝飾芸術の世界」展を見に行ってきました。

見に行った理由は宝飾に興味があるというより、一流のものを見て目を

肥すというところにあります。

また作品制作のヒントを得られればという狙いもありました。

宝飾というとパターン化したもののイメージが強くありました。

上の画像はそのイメージのものです。

実際展示されていた多くに自然のものからデザインされたものがあり、これは

非常に参考になりました。

石の使い分けなども大いにヒントになる要素です。

会期終了が迫っていますが、東京駅から徒歩5分と便利なところにあるので、

何かついでがあれば立ち寄りをお勧め致します。

会場内は少々寒いのですがストールの貸し出しがあるので、体が冷えるのを

好まない方は借りられると良いと思います。

縄文展

現在、東京国立博物館で開催されている「縄文」展に行って

きました。

国宝になっている「火焔型土器」「縄文のビーナス」の他、著名な「遮光器

土偶」も見られて、縄文時代を俯瞰して見るのにいい機会となりました。

興味深かったのが同時代の世界の器の展示です。

世界の器はシンプルな実用本位の形で、それに絵が描かれている程度なのに

対して、縄文土器は明らかに装飾性が突出しています。

こう見ると縄文の時代から日本人は特異な芸術性を持っていたと考えて

しまいます。

しかし何より創作の‘熱’が強い。

これを感じることが出来ただけでも見学した意味がありました。

会場にはすぐ入れましたが、中は混雑していました。

説明文を読みながら並んで見ると時間がかかってしまうので、空いて

いるところからドンドン見て行った方がいい状態です。

会期は9月2日までと迫っています。

漆を塗られた土器も多数ありますので、それもお見逃しなく!

輝和美倶楽部 金繕い講座2

4月に講座を行った輝和美倶楽部さんで再び講座を行いました。

輝和美倶楽部さんは日本の文化を楽しみ、交流しながら体験

できる場(コミュニティクラブハウス)として設立されています。

会場は同じく日本橋・コレド室町3にある橋楽亭です。

今回体験して頂いたのは、桜の花びらです。

桜の花びらは欠けの仕上げに近いので、より金繕いに近い体験

をして頂けます。

撮影させて頂いたものを、ご紹介致します。

いずれの方もしっかり1枚の描き方を練習し、構図を吟味した

上で制作されていたのが印象的でした。

次回は10月17日水曜日、貝合わせの制作の講座をさせて頂く予定

です。

金繕いからは離れてしまいますが、純金箔をハマグリ貝に貼る講座は

珍しいと思います。

一菜会オリジナルの手法で是非チャレンジしてみて下さい。

茶道、香道に親しんでおられる方、貝合わせの制作をされている方の

ご参加をお待ちしております。

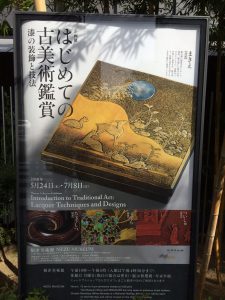

漆の装飾と技法展

現在、根津美術館で行われている「初めての古美術鑑賞ー漆の

装飾と技法ー」展に行ってきました。

このような美術館の企画展の魅力は、実物で確認しながら技法を

整理できることだと思います。

漆の本を見れば基本の技術は解説されていますが、やはり実物で

拝見出来るのが一番です。

今回の展示もわかりやすく整理されていて勉強になりました。

私のもう一つの狙いは作品作りの参考になるものがないかという

ところにもあります。

こちらも得るところがありました。

根津美術館は海外の方から大変人気がある美術館なのだそうです。

竹林のエントランス、ゆとりのある展示、緑豊かな日本庭園は

海外では得られない魅力だと思います。

現在の展示は7月8日日曜日までです。

終了が迫っておりますので、ご興味のある方はお早めに!

音楽に親しむ

昨日、今日と音楽に親しむ2日でした。

まず昨日はよみうりカルチャーセンター大宮教室のKさんが

所属している「三菱UFJ管弦楽団」の定期演奏会に行ってきました。

オーケストラの演奏を生で聴くのは久しぶりです。

会場のすみだトリフォニーホールに展示されていた

船越桂さんの彫刻「水のソナタ」

字幕付きの「くるみ割り人形」や「新世界」など、クラシックに疎い

私でも耳馴染みのある曲で、とても楽しめました。

音が空気の振動と共に伝わる感じ、たくさんの演奏家によって一つの曲が

奏でられる様子は生でなければ感じられないものです。

本日は映画「羊と鋼の森」を鑑賞。

本屋大賞を受賞した「音が聞こえる」と言われた作品が原作です。

青春映画や漫画原作の映画の印象が強い主演の山崎賢人ですが、悩みながら

成長していくピアノ調律師を好演しています。

特に大きな事件は起きないし、もちろんアクションもありませんが、美しい

静謐な映像でとても良い時間を過ごさせてもらいました。

どうもズルズルと24時間仕事状態にしてしまいがちな日常です。

音楽に親しんだ2日で、やっぱり心に栄養を与えなきゃと前向きに

考えました。

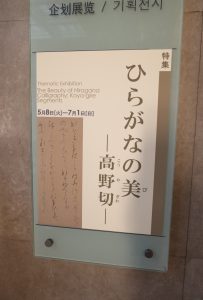

ひらがなの美ー高野切

もう先月のことなのですが、東京国立博物館に展示されている

「ひらがなの美ー高野切」展を見に行ってきました。

高野切とは「古今和歌集」を書写した現存最古の写本です。

平安時代の仮名の逸品で、仮名書の最高峰と言われています。

従来は紀貫之の書と言われていましたが、現在の研究では3人の

能書家が分担して書いたことがわかっています。

この展覧会では高野切において3人の書を比較した後、それぞれの

別の作品を紹介しています。

また類似した書風や同時代の名品を合わせて展示することで、より

3人の書の特徴がわかるようになっています。

今、私が臨書してるのは3人のうち、3種に分類される人が書いた

「粘葉本和漢朗詠集」です。

第1種の位も高く、落ち着いた円熟の書を書かれた人に近い感じですが、

高野切を書いた時は年齢が若かったようで、勢い余り飛んだり跳ねたり

する感じがあります。

臨書の際、使っているのは印刷のテキスト本なので、今回肉筆を見られた

のは、とても勉強になりました。

墨継ぎした時の墨の濃さ、渇筆と言われる少ない墨で書いた時の鋭さ

など、印刷ではわからない情報が把握出来ました。

本館特別1室のみの展示ですが、まさに穴が開くほど見てきました。

仮名書を勉強している方にはオススメです。

会期は7月1日日曜日までです。

花と器のハーモニー2018

今年も横浜山手西洋館のイベント「花と器のハーモニー」に

出かけてきました。

先日の週末は毎日2,000人の来場者があり、大盛況のようです。

全体テーマは「彩光の7つの扉を開けて…」

◯外交官の家 邂逅〜Kaikou〜木漏れ日の中で1/fゆらぎを感じて

昨年末の「世界のクリスマス」については辛口批評をしてしまい

ましたが、今年の「花と器」は全体的にとても見ごたえがありました。

西洋館という空間を生かした装飾で、お花も生花がふんだんに使われていて、

本当に華やかです。

全体の雰囲気を撮ってもよし、クローズアップ撮影もよしの撮影が出来ると

思います。

私なりのベストを選ぶなら「ベーリック・ホール」です。

それぞれ場所でイメージの違う装飾がされており、館の中を散策する

楽しみがあります。

またちょっとした所にもきめ細かく装飾がされているのも好印象です。

話題になるのはエリスマン邸の志穂美悦子さんでしょう。

日本初のアクション派女優としての姿を覚えている方もおられると思いますが、

現在は結婚後に学ばれた花の世界で注目を浴びる存在になっています。

画像でもお分かりになるかと思いますが、ダイナミックな装飾はなかなか

ないと思います。

会期は今週末の10日までです。

横浜市イギリス館以外の館はスリッパに履き替えるので脱ぎ履きしやすく、

石畳の散策路が歩きやすいクッション性のある靴でお出かけになるのが

いいと思います。

隣接する公園も花がいっぱいです。

どうぞ横浜までお出かけ下さい。

輝和美倶楽部 懇親会での展示

先日、1日講座を行った輝和美倶楽部さんの懇親会で作品の

展示をさせて頂きました。

「金繕いの本」の他、雑誌やWEBマガジンに紹介した物に未発表の

2作品を入れて10点展示させて頂きました。

輝和美倶楽部さんは、日本の文化を楽しみ、交流しながら体験できる場

(コミュニティクラブハウス)として設立されています。

ご興味がおありになる方々に見て頂けて、いい機会になりました。

また講座を計画していますので、決まりましたら、このブログでもお知らせ

したいと思います。

ところで会場は代官山駅近くの古い日本家屋を改装したスペースでした。

和のお庭と和洋折中になっている空間が素敵でした。

都会の代官山にぽっかり‘日本’が存在している様が、建物好きとしては

興味深々でした。

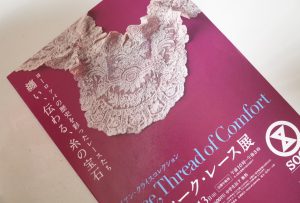

アンティーク・レース展

現在、横浜そごうのそごう美術館で行われている「アンティーク・

レース展」を見に行ってきました。

レースはヨーロッパの歴史上、王侯貴族達の富と権力の象徴として

重要な価値を持っていました。

その中からレース全盛期の16〜19世紀のコレクションが展示されて

います。

もちろん金繕いにアンティーク・レースは直接関係ありません。

しかし精緻で繊細なレースは、展覧会のコピーにあるように「糸の

宝石」です。

何の分野であれ美しいものを見るのは、心を豊かにします。

レースのみの展覧会は稀有ですし、ご興味のある方にはオススメ

致します。

今では失われてしまった手仕事の美しい姿を堪能下さい。

会期は5月13日(日)までです。