カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

希望展 vol.13

都度ご紹介している「希望展 vol.13」を拝見してきました。

友人のアーティスト・大古瀬和美さんが参加している東日本大震災

被災地にキャンドルを送るチャリティーです。

今年は参加の作家さんが増えて、作品のバリエーションがさらに豊かに

なったようです。

ギャラリーオーナーのお話ですと作家さんの数だけでなく、8年という歴史

の中で作家さん達の熱量が変わらないということが素晴らしいのだそうです。

アートという手段で、被災地に気持ちを送るという1点に作家さん達が注力

していることなのでしょう。

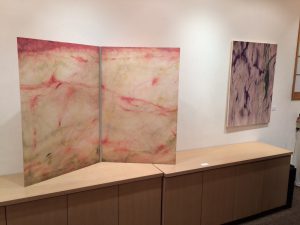

友人の大古瀬和美さんの作品です。

今年の展覧会のテーマ「種」というのは、彼女がこだわってきたテーマでも

あります。

それにまた変わった手法で挑まれた力作です。

これは前々から思っていたことなのですが、彼女には詩作の才があります。

今回も作品に添えた文が展示されていますが、それが作品と呼応して

とても素敵な内容です。

ぜひ作品の実物と共にそちらもご覧頂きたいと思います。

今年もオカメサクラが迎えてくれました。

展覧会は日本橋・ギャラリー砂翁で、3/16までです。

民藝 Another Kind of Art 展

Tokyo Midtown の21_21 DESIGN SIGHTで行われている「民藝

Another Kind of Art展」を見に行ってきました。

現代のプロダクトデザインの旗手、深澤直人氏がどのように民藝を

ディレクションするのか興味があったからです。

少々長いのですが、チラシに掲載されているメッセージに集約されている

と思いますので、ご紹介致します。

芸術家でも職人でもない人の無我な手から生み出されたものには、えも言われぬ

魅力が潜んでいる。

柳が提唱した「民藝」も、実はそのモノづくりに携わる人々の行き方を示してる

のではないだろうか。

形式や様式にしばられない飄々とした態度。一定の仕上がりを求めない自由さ。

私たちは民藝を愛し、尊敬し、民藝に心を動かされる。

ただ純粋にその魅力にくぎ付けになる。

「これはヤバイ」と。

展示は18のグループに分けられて、それぞれに深澤氏のキャプションが付けられて

います。

展示品のクオリティーの高さはもちろんなのですが、そのキャプションの内容が

とても興味深かったです。

ご存じの方が多いと思いますが、深澤氏のデザインはシンプルでモダンなのです。

そういう方がそれぞれのものを、このように解析するのかというのが面白かった

のです。

会期は2月24日日曜日までと迫っています。

展示品は多くないので、それほど時間は入りません。

会場も空いています。

ギャラリーの設計は日本が誇る建築家・安藤忠雄さんです。

安藤さんの広く、狭く、暗く、迷うといった空間を楽しむ工夫が楽しめます。

合わせてご覧になるのが良いと思います。

顔真卿

現在、東京国立博物館で行われている「顔真卿−王羲之を超えた名筆」

を見てきました。

顔真卿(709〜785)は唐時代の文人です。

伝統を継承しながら「顔法」と称される特異な筆法を創出しました。

中国では書聖・王羲之、初唐の三大家ではなく、目指すなら顔真卿の書

であると言われているそうです。

今回の展覧会の目玉は「祭姪文稿」という非業の死を遂げた若い甥を供養

した文章の草稿で、悲痛と義憤に満ちた肉筆です。

最初の数行こそ冷静な筆致を保っていますが、途中は墨で塗り潰したり、

加筆したりと、心の揺らぐ様が現れているようです。

最後の数行は字も行も乱れ、涙が溢れているのではないかと思わせます。

展覧会では書聖・王羲之、初唐の三大家の書も展示されているので、これら

との比較ができます。

何を持って顔真卿の書が評価されているのか、考えてみるのも良いでしょう。

私は祭姪文稿に現れているように、感情まで書に表現されているからではない

かと感じました。

テクニック的に言うと隷書、篆書の書法を楷書に持ち込み、王羲之以来の

書法を一転させたことにあるようです。

右利きの人の右上がりになる傾向を抑えて正面を向いた字姿にすること、

横画を細く、縦画を太くすることで字間を詰めても美しいので、私たちに

馴染み深い明朝体の元となりました。

会期は今月24日日曜日までです。

平日の今日の午後は、祭姪文稿の前で行列が出来、拝見までに30分並びました。

歩きながら見るように誘導されるので、拝見出来るのも、ほんの数秒です。

かなりテレビなどで紹介されているので、会期末はさらなる混雑が想像され

ます。

金・土曜日の開館が長い曜日を狙った方がいいかもしれません。

世田谷ボロ市 2019.1

昨年12月にも世田谷ボロ市に出かけていますが、すでに閉店して

しまった店が多かったので、珍しく1月の市にも出かけてみました。

あいにく予報より強めの雨が降り、屋根のない店舗はカバーをかけて

閉店してしまいました。

しかし1時間ほどで止み、晴れ間も見えて、再開。

今回珍しく1月の市に出かけたのは、友人からの依頼があったからです。

それがどんな形になるのかは、詳細が見えたところでブログに書きたいと

思います。

購入したのは2点。

いずれも江戸中期のものとのこと。

どちらも欠けとひびがあります。

贋作でないことを祈るのみ!

12月に出かけた時には終了してしまった店舗が多くて、よくわからなかった

のですが、例年購入していたお馴染みのお店が出店していないことが今日、

わかりました。

全体として飲食店や自作の陶芸作品を販売している店が多くなっています。

それは結局、馴染みの店がなくなっているということに繋がっていたのですね。

今後、対応をどうするのか考えなければならない時期に来たようです。

貝合せ制作講座

今年を締めくくる講座として、貝合せ講座を行って参りました。

お香を作る「薫物屋香楽」様のお香の先生を目指される方々、

総勢30名様でした。

午前中に貝を磨き、午後に金箔を貼るという1日講座だったのですが、

普段金繕いの講座に通われている方なら、これがなかなか難しいこと

だとお分かり頂けると思います。

なぜなら、まず貝を磨くだけでも数回チェックさせて頂いて、ようやく

金箔貼りに臨めるものですし、広い面積に新うるしを塗るのも、取り扱い

に慣れてからのことだからです。

しかし成果は上々!

皆様揃って、完成度の高いものが出来上がっていました。

これは今回受講の方が先生を目指されているだけあって、大変意識の高い

方ばかりだったことと、藤那海工房 西登戸教室のKさん、Hさんを始め

香楽様スタッフの方々のご助力の賜物です。

数ヶ月前からコツコツ準備をしてきたのが、今日、参加の皆様に「楽しかった」

とおっしゃって頂いて、本当に充実した1日となりました。

ありがとうございました。

横浜山手西洋館 世界のクリスマス2018

今年も見学して参りました。

横浜山手西洋館が世界各国のクリスマス装飾に彩られるイベントです。

今年のベストを選ぶなら「ブラフ18番館」です。

コーディネーターは「世界のクリスマス2010」でベストデコレーションに

選ばれたヘンティネン クミさん。

その実力は実証済みですが、今回の装飾も手を抜かず全力で挑んだ感があり

ます。

一つ一つの装飾がとても手が込んでおり見応えがあるばかりでなく、各部屋が

全く違うデコレーションになっています。

1階のサロンから白い氷の世界に始まり、サンルーム、リビングに抜けて

ナチュラルな感じに移行します。

そして真っ赤なダイニング装飾が待っています。

どこを見ても、どこを撮影しても美しいので、是非イタリア山庭園まで足を

伸ばしてご見学下さい。

会期は12月25日火曜日までです。

斉藤典彦/佳代展 ー双日抄ー

学生時代からの友人である日本画家・斉藤佳代さんが、ご夫婦で

記念の展覧会を開かれているのを見に出かけました。

佳代さんは草花を優しい色合いで描き、ご主人はモダンな抽象画を描かれます。

その対比が面白く、2倍楽しめる展覧会になっていました。

特に興味深かったのが、折本仕立てになっている作品です。

通常、壁面に飾られる絵画を覗き込むようなアングルで見るのが、宝探しの

ような感覚になります。

一番はご夫婦で展覧会なんて、いいなーなんですが。

銀座にお出かけの際には一足のばしてご覧頂けたらと思います。

会期は12月1日(土)まで。

銀座の森田画廊です。

映画「日日是好日」

先般、お茶会に出席してから私の中でお茶ブームが来ています。

見に出かけたのが映画「日日是好日」です。

樹木希林さんがお亡くなりになった際に、最後の出演作として報道されたので

それをご覧になった方も多いと思います。

原作は森下典子さん。

「お茶」が教えてくれた15のしあわせという副題がついています。

全くお茶のことを知らなかった森下さんが、25年の間に学んだことを15に

まとめたエッセイです。

原作は作法の指南書と違って、学びによって気づいたことを森下さんの

目線で描かれているので、不調法の私にも通じるところがあります。

映画は日本の四季とお茶のつながりを、とても美しく映像化していました。

日本人とは何なのかを感じられる佳作です。

シネコンのような大きなところでは上映されていないようですが、見終わって

ほっこりする映画です。

お時間が取れたら、是非オススメ致します。

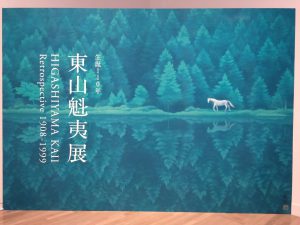

生誕110年 東山魁夷展

現在、新国立美術館で開催されている「東山魁夷展」に行って

きました。

協賛企業提供の招待券で休館日にゆったり見学出来るというラッキー

な機会でした。

あまりにも高名な画家なので、ほわっとした筆致で描く風景画家という

乏しい認識しかなかったのです。

しかし今回見学して、すっかり見方が変わりました。

大胆な構図

緑青に代表される色の美しさ

心和ませる柔らかい筆致

デザイン画のような装飾性

量感のあるマチエール(絵肌)で油絵のように見えますが、岩絵具なら

ではの色彩で和洋折衷の感じ

何よりすごいと思ったのが、ヨーロッパや北欧の風景を描いても、京都の

風景を描いても、東山魁夷とわかるオリジナリティーです。

国民的日本画家の10年ぶりの回顧展です。

会期は12月3日(月)まで。

是非ご覧下さい。

輝和美倶楽部の貝合わせ講座

本日、輝和美倶楽部さんの貝合わせ講座でした。

過去2回の講座で新うるしを使っておられる方あり、全く初めての方あり

の講座でしたが、皆様大変完成度の高い作品が出来上がりました。

いずれの方も金箔を貼る貝合わせをやって見たかったとのことでしたが、

実は貝合わせの制作というと、通常はアクリル絵具の金色を塗り重ねる方法

でなさる方がほとんどだからです。

ですので手順をご説明しても隙間が出来るのではないかとか、シワが寄った

ままになるのではないかと心配なさっておられましたが、実際作業してみると

一面綺麗に金箔が貼れるのです。

古来からの手法は膠で金箔を固定していますが、強度の点でも新うるしに

利点があります。

食器に使えるほど耐水性があるので、絵を描かれる場合にも描き直しが

可能なのです。

何と言っても「金箔」の魅力が一番かと思います。