カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

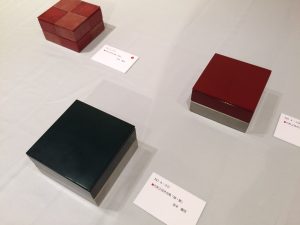

漆塗弁当箱展

以前もご紹介しました鎌倉山漆工房時蔵の有志4名様の「漆塗弁当箱」

展に出かけてきました。

弁当箱他、100作品が展示された圧巻の展示会でした。

有志の内、坂本さんの作品については無料で頂けるという特典付きです。

私が頂戴したのは画像の一番右に写っている上段が赤のお重です。

坂本さんの作品は素材を生かしたもの、文字が彫り込まれたものなど多種多様で

楽しめるのですが、何より制作することの喜びに満ちていることが魅力です。

決して奇をてらうことなく素直に制作されていることにとても好感が持てます。

それはもちろんデザイナーであることがバックボーンになっているのだと思います。

坂本さんの作品を拝見して、自分の制作姿勢も省みる機会になりました。

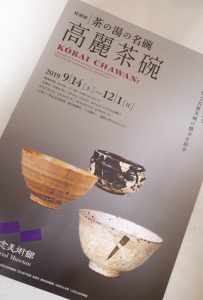

高麗茶碗展

現在、三井記念美術館で行われている「茶の湯の名碗−高麗茶碗」展

に出かけてきました。

高麗茶碗とは朝鮮で日常雑器として使われていたものを侘び茶の茶碗に

見立てたものと日本の為に焼かれてものに分けられます。

以前「井戸茶碗展」を拝見しましたが、同じような釉薬のものが並び、

どれがどれだかわからなくなるという状態になってしまいました。

しかしこの展覧会ではしっかりキャプションで説明があり、タイプごとに

数点並べることで特徴が把握出来るようになっています。

説明が丁寧なので、見分けがつかなかったカテゴリーが整理出来ました。

私のお勧めは展示室2の「粉引茶碗 津田粉引」です。

粉引の温かみがありつつ、とても繊細な形をしています。

展示室2に1点のみ飾られているのが相応しいお茶碗です。

また展示室4に参考展示されている掛け軸がさりげなく名品です。

こちらもお見逃しなく!

12月1日(日)まで。

銀座・奥野ビル

今日は大学の先輩・同級生の展覧会をハシゴしてきました。

その内、同級生のグループ展が行われた建物がとても面白かった

ので、ご紹介したいと思います。

それは銀座・奥野ビルです。

銀座で最も古いビルで1932~34年に左右のビルが建てられました。

スクラッチタイルに2重扉のエレベーター…何となく同潤会アパートを

イメージしたのですが、設計者が同潤会の設計にも参加していた方

だそうで、類似も納得です。

現在70あるテナントのうち、20がギャラリーになっていて、それらを

巡るというのも楽しいかと思います。

建物が面白かっただけでなく、大学の先輩・同級生がそれぞれの道で

活躍している様子を拝見出来て、元気をもらった1日となりました。

正倉院の世界展 後期

「正倉院の世界」展が後期の展示替えとなったので、再び出かけ

ました。

先日は大雨の最中に出かけたので会場はとても空いていましたが、

今回は二重三重の人垣が出来る混雑ぶりでした。

ですので効率よく第2会場から後期展示のみの品を選んで見学しました。

今回の目当ては木画の琵琶とガラス器でした。

特に琵琶は進みながら見るようになっているので、数回並んでじっくり

拝見しました。

画像は会場に再現された正倉の扉に付けられた錠の様子です。

勅書を付して竹皮に包まれます。

その錠を開ける厳かな式典の様子もVTRで拝見出来ました。

先般の沖縄・首里城の火災を考えますと、日本ばかりでなく世界の宝と

言ってもいい宝物が大切に伝承されていくことを願っています。

個展始まりました

本日10月9日水曜日より個展が始まりました。

「金繕いの本」に掲載の作品から、今まで作り溜めた作品を24点、貝絵作品を

4点展示しております。

初日の今日は主催者不在にも関わらず多数のご来場を頂き、御礼申し上げます。

残念ながら週末の12日は台風襲来が予想されております。

開場時間を短縮することを検討しておりますので、お早めのご来場をお願い

致します。

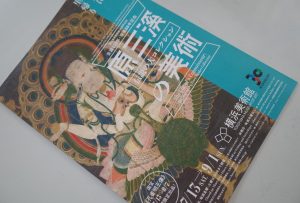

円山応挙から近代京都画壇へ

現在、東京藝術大学大学美術館で行われている「円山応挙から

近代京都画壇へ」展を見に行ってきました。

18世紀の京都で円山応挙は写生画で一世を風靡し円山派を確立しました。

その後、近世から近代へと引き継がれた画家達の系譜を辿る展覧会です。

系譜を辿るという内容がゆえに応挙の作品ばかりではありません。

しかしメインの「松に孔雀図」(全16面のうち4面)を見るだけでも十分

価値があると思います。

応挙は身近にあるものを徹底的に写生しています。

そのリアリズムに裏打ちされた作品はダイナミックな構図、メリハリの効いた

筆致で作品に昇華させています。

その存在感は系譜の誰にも超えられなかった感じがあります。

タイアップしている京都国立近代美術館と前期後期で作品が入れ替わります。

(「松に孔雀図」はそれぞれ同じ面を通期)

改めてスケッチの大切さを実感した展覧会でした。

原三渓の美術

横浜美術館で行われている「原三渓の美術」展に行ってきました。

原三渓というと横浜出身の私としては「三渓園」が馴染みがあります。

生誕150年・没後80年記念のこの展覧会は副題に「伝説の大コレクション」

と銘打っているように三渓自身も一堂に観ることが敵わなかった旧蔵の

名品を過去最大の規模で展観することが出来ます。

展示品は「コレクター」「茶人」「アーティスト」「パトロン」の4つの

側面で分類されていますが、特にコレクターと茶人のコーナーに展示

されているものは国宝や重要文化財に指定されているものを含み、どれもが

名品です。

パンフレットにも掲載されている「孔雀明王像」は平安時代後期の作で

現在は東京国立博物館に収蔵されています。

なかなか東京博物館でも展示されない一品が、8月7日まで展示されています。

こちらの神々しいお顔を見るだけでも会場に足を運ぶ意味があると思います。

なお美術館の中は作品保護のため、低い温度に管理されています。

羽織る物をお持ちになるか、会場でブランケットを借りるのがよろしいかと

思います。

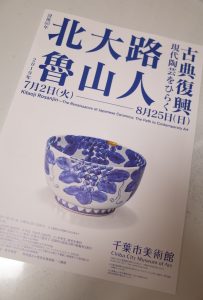

北大路魯山人展

現在、千葉市美術館で行われている没後60年記念の北大路魯山人展に

出かけて来ました。

副題に「古典復興 現代陶芸をひらく」とあるように魯山人が中国陶磁や

朝鮮陶磁から始まり、桃山陶へのあこがれを経由、日本陶磁へ回帰し、枯淡の

造形に至る足跡が辿れるような構成になっています。

その足跡が同じ時代の作家を刺激し、現代陶芸に影響を与えているという考察

です。

魯山人というと豪放な作風としか認識していなかったのですが、構成通り

足跡を辿ると魯山人の思考の変化がわかります。

古い名品から直接型を取るなど、作家としてはボーダーラインを超えている

ところがあり賛否両論でしたが、やはり作品の力強さには魅せられます。

近隣の方以外からすると千葉市美術館は遠方かと思いますが、これだけの作品を

一同に見られるのはなかなか無い機会かと思います。

会場は空いているので、かなりゆったりと見学出来るのも魅力です。

ただその分、マナーには気をつけなければなりません。

8階の会場はフローリングで靴音が響きます。

靴音が響かないお履き物でお出かけ下さい。

渺渺展2019

6月は日本画家の友人達がグループ展を行うので、お誘いが楽しみな季節です。

廣瀬佐紀子さんが参加している「渺渺展」に出かけてきました。

渺渺展は様々な場で活躍する日本画若手作家の集まりによる展覧会です。

お互いテクニックなど情報交換も出来、作家同士でも貴重な体験になる

と聞いています。

廣瀬佐紀子さんの作品です。

迫力ある山の風景ですが、単にあるがままを描いたとは言えません。

廣瀬さんの画力と筆致の力強さがなければ、この表現は出来ないと思います。

渺渺展は本展と小作品展、素描展の3箇所で構成されています。

この3つを見ると作家がどのようにして本作に達したのか、過程や思考の経過を

辿れるようになっています。

ちなみに私は本展の大作を見てから素描、小作品と回りました。

会期は明日9日までです。

直前のレポートで申し訳ありませんが、銀座にお出かけの方は是非お立ち寄り

下さい。

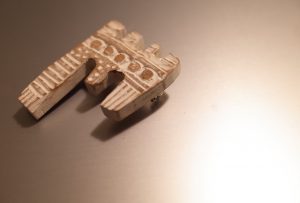

木のブローチ

先日拝見した「希望展vol.13」で、山﨑香文子(かふみ)さんの木の

ブローチを購入しました。

山﨑さんは元々、版画家なのだそうですが、そこから発展して木製の

オブジェなども作られているそうです。

木の色と白い塗装の組み合わせがニュートラルなので、どんな服装にも

合いそうなところが気に入りました。

軽いというのも重要なポイントです。

希望展の収益の一部は東日本大震災の鎮魂のためのキャンドルを灯す

イベントに寄付されます。

ささやかな支援ですが、何かをしたいという方には良いかと思います。

展覧会は今週末16日までです。

場所は日本橋・ギャラリー砂翁です。