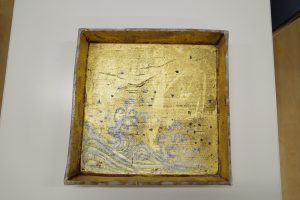

自宅ベランダで育てているトクサを刈り取りました。

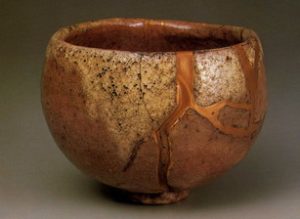

トクサはスギナと同じトクサ科で、金繕いでは欠損を埋めた部分の

研磨に使用します。

紙ヤスリではなくトクサを使う理由は陶磁器の表面を痛めないことに

あります。

トクサが研磨できるのは表面に蓄積されたケイ酸があるからなのですが、

これが陶磁器の表面の釉薬と同じものなので削れないのです。

春に新芽が出たのを冬の寒気にあたって結晶化が進んだ今時期が刈り時

です。

今は空気が乾燥しているので刈り取った時には水分が滴るような状態

でもしっかり乾燥出来ます。

よく質問があるのが生育時に既に枯れてしまった先端が道具として

使えるかというものです。

答えは「否」です。

既に朽ちてしまっているので、道具としては全く使えません。

わざわざ枯れたところを採取してきたとおっしゃる方がおられるように

乾燥の手間が省けると考える方がありますが、無駄骨となりますので

ご注意下さい。