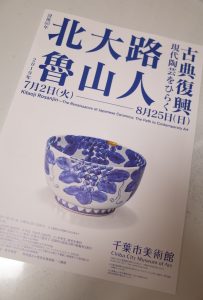

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介致します。

マグカップの把手が折れてしまうのはよくあることだと思います。

今までのブログでも補強をする方法、取り除いてしまう方法など

様々な手段をご紹介してきました。

Aさんはその内、取り除いてしまう方法を選択されたマグカップが

完成しました。

取り除いた状態でフリーカップとして使われる方もおられますし、ペン立て

など食器ではない用途にされる方もおられます。

把手は取り除いたとしても座の部分はどうしても残ります。

Aさんの作品は飴釉の色と金泥が合って、あまり違和感がないと思います。

割れの接着の他、窯傷として凹みがあったのを金繕いされました。

染付けの柄の場合、白地は金泥で仕上げて染付け部分を銀泥で仕上げ、

硫化を待って馴染ませる場合がよくお勧めする方法です。

Aさんの場合、全体を銀泥で仕上げた後、白地は色止めして銀色のままに

して、染付けの柄の部分は硫化を待つという方法をお勧めしました。

いずれにしろ接合線で柄が切られている感じを緩和することが出来ます。

なお色止めの方法は必ず練習が必要です。

手順は教室でご確認下さい。