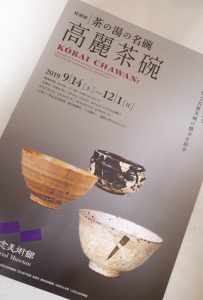

現在、三井記念美術館で行われている「茶の湯の名碗−高麗茶碗」展

に出かけてきました。

高麗茶碗とは朝鮮で日常雑器として使われていたものを侘び茶の茶碗に

見立てたものと日本の為に焼かれてものに分けられます。

以前「井戸茶碗展」を拝見しましたが、同じような釉薬のものが並び、

どれがどれだかわからなくなるという状態になってしまいました。

しかしこの展覧会ではしっかりキャプションで説明があり、タイプごとに

数点並べることで特徴が把握出来るようになっています。

説明が丁寧なので、見分けがつかなかったカテゴリーが整理出来ました。

私のお勧めは展示室2の「粉引茶碗 津田粉引」です。

粉引の温かみがありつつ、とても繊細な形をしています。

展示室2に1点のみ飾られているのが相応しいお茶碗です。

また展示室4に参考展示されている掛け軸がさりげなく名品です。

こちらもお見逃しなく!

12月1日(日)まで。