ある教室で生徒さんが持って来られたお抹茶茶碗に二度と取れないシミが

出来ていました。

お茶碗自体の作家の方が著名な方であるのは勿論ですが、このシミの原因に

なった金繕いをなさった方も著名な方だということです。

表には金繕いされた金の線が残っていたのですが、内側の金の線は茶筅で掻き

落とされたのか、すっかりなくなってしまっていました。

残ったのが、このシミです。

恐らくひびにテレピン油などで希釈した生漆を染み込ませた結果だと思います。

素地、釉薬共、軟らかい質の陶器だったので、広がってしまったのでしょう。

以前に比べ金繕い、金継ぎをなさる方がとても多くなりました。

いずれの方も試行錯誤されているのが陶器の染み込みだと思われます。

様々な対処方法が提唱されています。

私共では「目止め」と言い、米の研ぎ汁を使う方法をお勧めしています。

どのような方法を取るにしても、ひびの中に入った漆類は二度と除去することは

出来ません。

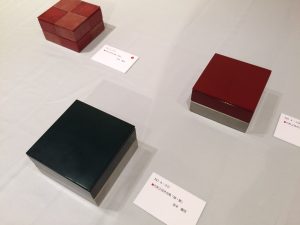

画像のようにシミとして広がってしまったら、仕上げで隠すしか手段はなくなって

しまいます。

広がってシミとなったものを「味わいとして」という言葉で隠していいもので

しょうか。

持ち主の方の気持ちになれば、とても言えるものではありません。

お持ちになられたお茶碗を拝見して、お教えするにしても、ご依頼を受ける

にしても真摯に取り組もうという気持ちを強くしました。